Construire, Exploiter et Habiter un territoire

Coordinateurs : Annie Dumont et Amélie Quiquerez

La question des relations Homme-environnement sur le temps long est au centre des réflexions qui sont menées dans cet axe. Les problématiques de recherche que nous développons ont pour ambition d’étudier, dans une perspective diachronique, les processus de construction, d’exploitation, de transformation des paysages par les sociétés, et d’analyser l’impact des occupations passées sur le paysage et les sols dans la longue durée.

Ces recherches sont transversales et s’inscrivent dans une démarche pluridisciplinaire, à l’interface entre l’archéologie, les sciences pour l’archéologie et l’histoire. L’exploration des relations Homme-milieu est essentiellement basée sur une approche rétrospective mettant en œuvre un très large panel de disciplines (archéologie forestière, archéologie des paysages, archéologie fluviale, archéologie rurale, archéologie agraire, archéologie contemporaine, archéologie du bâti, anthropologie du paysage) et méthodes (prospections et fouilles archéologiques, analyses des sources archivistiques, traitement de données topographiques et bathymétriques, analyses des archives sédimentaires, géoarchéologie, ….)

Ces recherches, réalisées dans le cadre de projets menés tant en Bourgogne-Franche-Comté qu’à l’échelle nationale voire internationale, couvrent des périodes allant de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Elles concernent des types d’occupation et des contextes géomorphologiques variés (espaces de moyennes montagnes, espaces agro-pastoraux du Morvan et de la Champagne, coteaux viticoles de Côte d’Or et de Corse, plaines alluviales de la Seine, de l’Yonne, de la Saône, de la Loire, de l’Allier, du Doubs, de l’Ouche).

Les questions de recherche sont structurées autour de trois thématiques complémentaires qui permettront de réfléchir sur le rapport des hommes à l’espace, aux ressources disponibles, et d’interroger la capacité des sociétés à s’adapter, à exploiter et à habiter leur environnement. Puisque les systèmes sociopolitiques, les conceptions religieuses et la dimension symbolique de la relation Homme-nature influent sur l’organisation et la mutation des territoires dans l’espace et le temps, les actions de recherche de cet axe s’articulent avec celles des axes « Pratiques rituelles, religieuses et funéraires du passé » et « Matériaux, techniques et culture matérielle : de la matérialité à la signification des artefacts ». Elles peuvent bénéficier du support de la plateforme technologique inter-régionale GEOBFC, coordonnée par la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.

- Construire les paysages : processus taphonomiques et production de nappes de données pour restituer l’évolution des réseaux de peuplement

- Habiter un territoire dans le temps et l’espace et exploiter ses ressources

Dans le cadre de divers projets couvrant des périodes allant du Néolithique à l’époque contemporaine, il est envisagé de reconstituer les différentes étapes d’organisation et de délimitation d’un territoire pour mieux appréhender les mécanismes et facteurs qui prévalent dans sa transformation (frontières politiques, socio-économiques, religieuses, contextes géomorphologiques, exploitation des ressources, évolution du climat, sismicité). De nombreuses questions corollaires seront abordées comme celles qui définissent la singularité de chacun des territoires étudiés, au regard de leur fonction (site fortifié, site cultuel, refuge), des ressources naturelles disponibles, de leur mode d’exploitation (espaces cultivés ou forestiers, mines, milieu aquatique…), ou encore des choix d’implantations (cours d’eau, sites de hauteur, cavités…). D’autres projets contribueront à améliorer nos connaissances sur la construction des terroirs viticoles ou encore à documenter les mutations des espaces ruraux en espaces urbains.

- Résilience, Inertie, Héritages, Arrières-effets

Les actions de recherche réalisées et initiées dans le contrat 2017-2023 ont montré la nécessité d’une meilleure compréhension des héritages et des arrières-effets des activités anthropiques passées, (changements d’occupation, aménagements, usages des sols…) sur la structuration du paysage et des sols. Ces projets seront poursuivis et chercheront à documenter la part des héritages des occupations passées sur la transformation des sols et paysages dans différents contextes forestiers, agraires, et/ou pastoraux, fluviaux et contextes climatiques variés. Il est également envisagé d’évaluer l’importance des activités humaines sur les flux hydro-sédimentaires des petits bassins versants ainsi que l’impact des évolutions climatiques du passé.

En évaluant la résilience et les rythmes de transformations des milieux face aux changements climatiques et/ou activités anthropiques, cette diversité de situations doit permettre d’explorer la manière dont les sociétés humaines interagissent avec l’environnement, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des dynamiques qui ont façonné les paysages sur le temps long.

Programmes de recherche de l’axe (en construction)

ArchéoGéoVix : Le temps long du territoire de Vix: analyses géoarchéologiques et environnementales pour la restitution des paysages et occupations passées (A. Quiquerez)

Mots-clés : Vix, paysages, environnement, géoarchéologie, Hallstatt

Nom du porteur : Quiquerez Amélie

Financeurs : Projet structurant d’envergure Région Bourgogne Franche Comté

Nom des collaborateurs : Jean-Pierre Garcia (Pr, ARTEHIS, uB), Mégane Mignot (Doc, ARTEHIS, uB), Bruno Chaume (CR, ARTEHIS, uB), Hervé Richard (DR Emérite, Chrono-environnement, UFC), Caroline Schaal (Post-doc, ARTEHIS uB), Marine Rousseau (Post-doc, ARTEHIS, uB), Sophie Pérard (chercheur associé, ARTEHIS, uB)

Année(s) de réalisation : 2021-2025

Résumé : Le projet vise à appréhender dans une perspective géoarchéologique et paléoenvironnementale, les interactions sociétés-milieux sur le territoire de Vix

Le tumulus princier de Vix placé au pied des pentes du Mont-Lassois, siège des habitats halstattiens (850 – 425 av. J.-C.) et en bordure du lit majeur de la Seine est à la croisée de dynamiques géomorphologiques relatives à la fois au plateau, au versant et au cours d’eau. Cette variété de situations et de processus autorise à émettre des questionnements géoarchéologiques et paléoenvironnementaux ayant trait au paysage de l’époque de sa construction, aux conditions géomorphologiques de son implantation et de sa préservation.

Ce territoire « modèle », restreint dans l’espace mais concentrant dans l’espace les principaux systèmes géomorphologiques traditionnellement perçus en archéologie (sites de hauteur, systèmes défensifs, terrasses, aménagements de cours d’eau), est riche d’une occupation diachronique sur le temps long. Nous chercherons à restituer les paysages passés, comprendre les stratégies d’implantation des sites protohistoriques, et expliquer leur préservation exceptionnelle. Ce projet est structuré autour de quatre axes de recherche complémentaires, dont les objectifs permettront :

-(1) de restituer le paysage hallstatien et caractériser l’évolution des écosystèmes fluviaux depuis 3000 ans, en précisant leur fonctionnement local.

-(2) les conditions d’implantation pour mieux comprendre les choix d’occupation

-(3) la perception et l ’organisation de ces espaces

-(4) la conservation des sites au cours des périodes postérieures au Hallstatt jusqu’à aujourd’hui

Au terme de ce projet, il sera possible de proposer un modèle dynamique d’évolution des paysages de ce territoire et de son occupation depuis la protohistoire jusqu’à aujourd’hui, en intégrant les facteurs naturels et les facteurs humains par le croisement de données sédimentaires, géophysiques, paléoenvironnementales et archéologiques. Au-delà de la compréhension de la dynamique des paysages sur ce territoire, ce projet est aussi l’occasion d’engager une réflexion pour penser la structuration du paysage sur du temps long, réfléchir aux causes possibles expliquant la mobilité spatio-temporelle des occupations humaines, et aux conditions de la conservation des traces des occupations passées.

Agglomération antique d’Ardin (79) : Prospections pédestre et géophysique (R. Storaï)

Mots-clés : Agglomération antique, Habitat groupé antique, Poitou, Sanctuaire, Approche intégrée

Nom du porteur : Romain Storaï

Financeurs : Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers)

Nom des collaborateurs :

Bastien Gouhier UMR 7324 CITERES

Année(s) de réalisation : 2021-2025

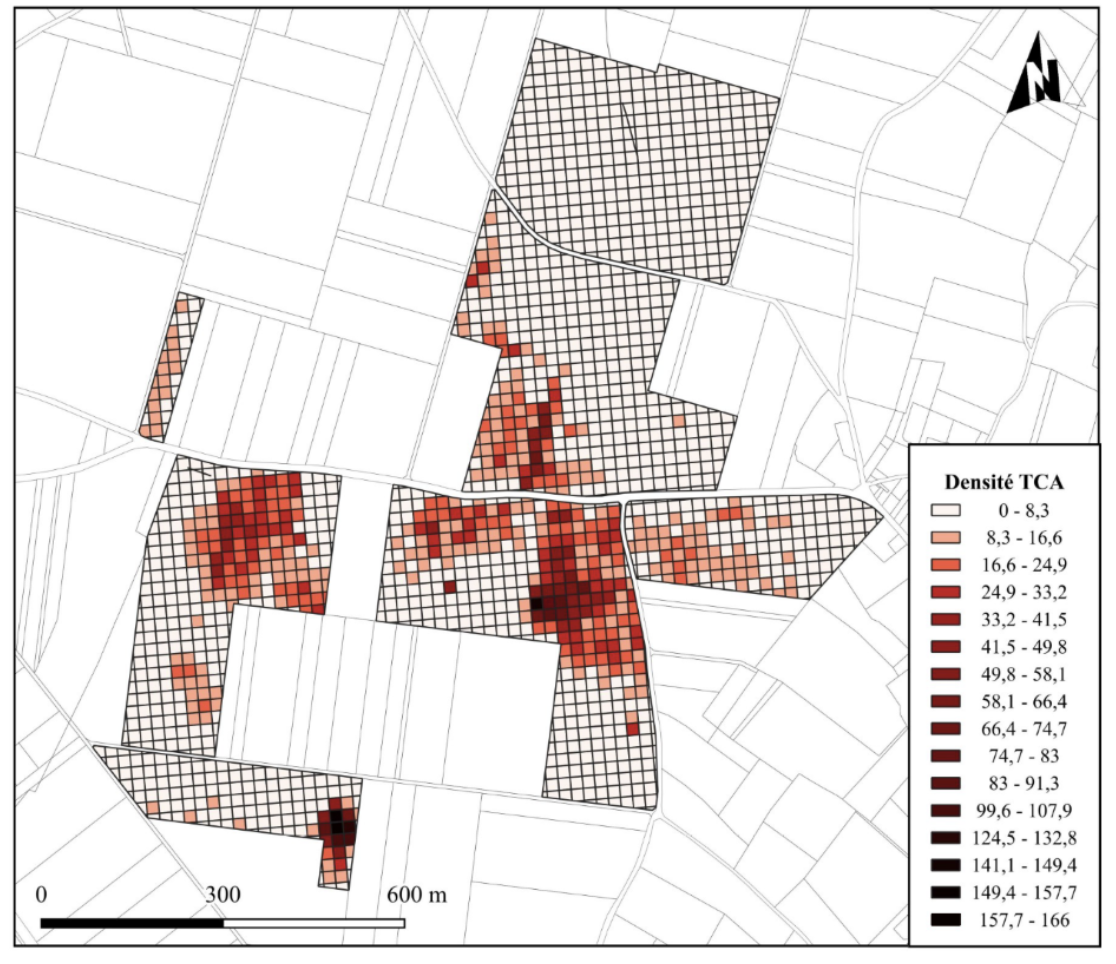

Résumé : Les premières acquisitions de données ayant ciblé l’agglomération antique d’Ardin (Deux-Sèvres) ont été réalisées en 2021 par le moyen de prospections pédestres dans le cadre d’une première année de master dans le but d’apporter des précisions quant à la chronologie et la morphologie de cette occupation antique. Ces prospections pédestres ont pu être poursuivies jusqu’en 2023, pour couvrir une surface cumulée de 58.3 ha. Cette surface pourra être portée à 130 ha en 2024. Parallèlement, des prospection géophysiques ont pu être amorcées dès 2022 sur une surface cumulée de 15 ha. Cette surface pourra quant à elle être portée à 41 ha en 2024. Ces prospections qui seront achevées en 2024, pourront faire l’objet d’éventuels compléments d’acquisitions en 2025 selon les résultats obtenus en 2024. Ces recherches évoluent en parallèle de la fouille programmée ciblant le sanctuaire périurbain méridional de l’agglomération dont la première campagne à eu lieu en 2023 et qui devrait se reconduire jusqu’en 2025. Les prospections ont jusqu’à présent permis de mettre en évidence un habitat groupé antique d’une cinquantaine d’hectares comportant un quartier artisanal, un centre monumental (sanctuaire principal, esplanade, thermes publics) et de multiples secteurs d’habitat.

Construction des terroirs viticoles (J-P Garcia)

Ce programme s’appuie sur une approche pluridisciplinaire pour la compréhension de la construction des terroirs de la Bourgogne viticole : l’espace de Beaune à la Colline de Corton où interagissent un espace urbain et un espace viticole pourtant réduit, concentre toute la gamme des appellations depuis les régionales jusqu’aux grands crus blancs qui coexistent avec les grands crus rouges ; il s’ouvre vers les Hautes-Côtes et finit dans des vignobles de plaine. Il concentre aussi un bon nombre de sources archéologiques, historiques et des résultats acquis (géologie, pédologie, climatologie, toponymie, grand et petit patrimoine bâti) et à développer (biodiversité des sols). Fédérant plusieurs équipes de recherche du campus dijonnais, c’est l’un des programmes du thème principal « La construction de la qualité des vins » du pôle « Bourgogne-Vignes-Vins de l’Université de Bourgogne, Conseil régional et de la filière viti-vinicole du groupe thématique « Vigne et Vin » de la MSH Dijon.

Dynam’Haut : Dynamiques de peuplement du haut Velay (Haute-Loire) à l’époque médiévale (M. Bizri)

Mots-clés : Moyen Âge, castrum, réseaux, ressources

Nom du porteur : Mélinda Bizri

Financeurs : Département de la Haute-Loire, SRA-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, communes de Saint-Pal-de-Mons, Montregard, Sainte-Sigolène

Nom des collaborateurs : Ludovic Antoine, Rémi Carme, Élodie Chaurand, Pascale Chevalier, Émilie Comes-Trinidad, Sébastien Fray, Gaëtan Koenig, Gérald Lauret, Noémie Pierrat, Pierre-Eric Poble, Sarah Réault, Tanguy Rolland, Catherine Simon, Giovanni Stranieri, Esteban Teyssier, Océane Theillac, Nans Vidal-Legay

Année(s) de réalisation : 2021-2022-(2023)-2024

Résumé : Le programme vise à caractériser la structuration du peuplement en haut Velay granitique (vallées de la Dunières-Semène-Lignon, affluents de la Loire aux confins de la Loire-Haute-Loire-Ardèche) : depuis l’installation du castrum (voire juste avant) jusqu’à son abandon, et vis-à-vis des autres espaces de pouvoirs, notamment religieux (chapelles isolées ou prieuré dans les bourgs).

L’enquête a eu pour point de départ un corpus de sites castraux dont les plans et durées d’occupation n’étaient pas ou mal connus. Dans ces espaces, il s’agit de caractériser les morphologies (dresser un plan topographique des ruines existantes et détecter des organisations à partir du Lidar) et les durées d’occupations, pour ceux dont des artefacts sont connus ; l’étude des corpus céramiques des sites fouillés des Gorges de Bilhard à Monistrol/Loire, Saussac à Yssingeaux, La Tour à Dunières sont ainsi priorisés.

Ces espaces castraux sont questionnés dans leur territoire, avec les ressources qui les environnent : carrières ou moulins sur les cours d’eau sont pris en compte dans ce paysage économiquement exploité. Les terriers sont des sources d’archives ici dans les époques modernes, dépouillés afin de restituer leur environnement et les voies qui les parcourent.

L’ensemble de cette démarche a pour but d’éclairer la structuration de l’occupation du sol en haut Velay du Moyen Âge aux époques modernes, en combinant démarche archéologique, historique et géographique.

Mélinda Bizri, « La structuration du peuplement médiéval en haut Velay : enjeux et méthodes, présentation du projet collectif de recherches Dynam’Haut », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 26.1 | 2022, mis en ligne le 25 juin 2022, consulté le 14 septembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/cem/19134 : DOI : https://doi.org/10.4000/cem.19134

Site castral de Carry Vertamise (Grazac), au bord du Lignon. Cliché Tanguy Rolland

Evaluation de l’activité néotectonique du Jura méridional par l’analyse des archives archéologiques et géologiques (A. Quiquerez)

Mots-clés : archéosismicité, néotectonique, déformation, sismites

Nom du porteur : Quiquerez Amélie

Financeurs : projet CNRS INSU- TELLUS

Nom des collaborateurs : Laurence Audin (DR IRD, Isterre, UGA), Théo Lallemand (Doc, Isterre, UGA), Stéphane Baize (Chercheur, IRSN), Margot Mathey (Chercheur, IRSN), Rémy Grebot (Chercheur associé, ARTEHIS)

Année(s) de réalisation : 2023- 2026

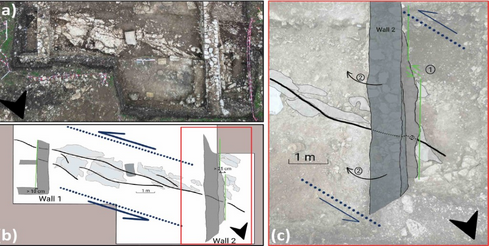

Résumé : L’activité sismique de la faille de la Montagne du Vuache (MVF) est attestée à ce jour en région savoyarde (séisme d’Epagny, 1996). Dans sa prolongation nord, dans la région du Haut Jura, elle n’a été que peu explorée par manque de données et mesures. En 2022, lors des fouilles archéologiques du sanctuaire antique des Villards d’Héria (Jura – 39) menées dans le cadre du PCR sous la coordination de R. Grebot, des indices de déformation et de désordre ont été repérés conjointement dans le substrat calcaire et les vestiges archéologiques. Ces déformations témoigneraient d’une activité sismique contemporaine de la période d’occupation du site.

Ce projet vise à étudier les vestiges archéologiques, les indices sédimentaires et structuraux de déformation néotectonique de la faille d’Antre, associée à la terminaison nord occidentale de la MVF. L’approche multiscalaire mise en œuvre, de l’échelle de la faille, à l’échelle régionale du haut Jura méridional doit permettre d’évaluer la capacité sismogénique de la MVF et le cadre chronologique de son activité sur l’Holocène.

L’existence d’une activité sismique sur le secteur de Villards d’Héria dans la période d’occupation du site soulève d’autres questions relatives à la connaissance archéologique et au fonctionnement de système karstique. Si la présence de la faille a pu guider le choix d’implantation du sanctuaire des Villards d’Héria, les raisons à l’origine des différentes phases d’aménagement de ces espaces révélées par les fouilles archéologiques, de même que sur les circonstances de l’abandon du sanctuaire (tarissement des sources ? destruction du site ?) restent des questions ouvertes et feront l’objet d’études approfondies.

Les enceintes néolithiques des bassins amont de la Seine et de la Saône (M. Prestreau)

Mots-clés : Néolithique, enceintes, voies pénétrantes, structuration sociale, territoires

Nom du porteur : PRESTREAU Michel

Financeurs : Culture

Nom des collaborateurs : P. Nouvel, équipe néo UMR

Année(s) de réalisation : 2021 – 2025

Résumé : À partir du Véme millénaire, les sociétés néolithiques agro-pastorales édifient des lieux ceinturés dont la signification n’est pas évidente. Établis le long des cours d’eau de rang supérieur, ces enceintes envahissent progressivement les vallées secondaires puis les hauteurs puis gagnent les plateaux. Les architectures sont variées, sans qu’il soit possible d’associer un type à une culture précise, ce qui suggère une architecture fonctionnelle. À partir de la seconde moitié du Néolithique moyen la présence d’habitats internes est détectée. L’inventaire en cours identifie une centaine d’indices dans le bassin de l’Yonne et une cinquantaine dans celui de la Saône, en Côte-d’Or. Une quinzaine de sites est documentée par des fouilles ou des sondages. L’exploitation de ces travaux affine les pistes de recherches tant sur la fonction des enceintes que sur la structuration des terroirs autour des voies de circulation. Pendant un peu plus de 2 millénaires, ces architectures vont nécessiter d’important travaux collectifs pour établir un maillage qui reste à comprendre avant de disparaitre sans filiation immédiate à l’orée de l’âge du Bronze.

Enceinte de Charmoy (89), cliché J.-P. Delor 1984

Limes et Ager. Analyse archéologique des grandes constructions linéaires en pierre sèche de la région des Pouilles (Italie) (2023-2027). (G. Stranieri)

Mots-clés : Paysage – Territoire – Parcellaire – Archéologie agraire – Pierre sèche

Nom du porteur : Giovanni Stranieri

Financeurs : Université de Bourgogne ; ArTeHiS/ UMR 6298 ; Université Jean Monnet Saint-Étienne ; Mairie de Sava (Italie) ; Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (dossier en attente)

Nom des collaborateurs : Mélinda Bizri, Pascale Chevalier, Louis Cagin, Nadia Saint-Luc, Amélie Quiquerez, Anna Maria Grasso

Année(s) de réalisation : 2023-2027

Résumé :

Ces recherches portent sur les constructions linéaires en pierre sèche omniprésentes dans la région des Pouilles (Italie). Certains de ces aménagements peuvent atteindre jusqu’à une dizaine de km de long, 2 à 3 m de haut et 2 à 7 m de large. Opportunément interrogés, ils livrent quantité de données sur les différentes limites et confins qu’ils ont contribué à marquer et dont ils restent la trace la plus durable dans le paysage actuel. En même temps, une structure en pierre sèche est parcourue d’interstices qui piègent toute sorte d’artefacts et d’écofacts dont certains peuvent être caractérisés et datés, autorisant une reconstitution du peuplement végétal du secteur, de la mise en valeur des sols et des évolutions environnementales.

Le programme a été inauguré en 2023 en investissant le plus imposant des murs et pierriers parementés (localement « paretoni ») de la région, situé à l’est de Tarente, sur la commune de Sava. Le tronçon central de cet ouvrage, long de 527 m, a fait l’objet de relevés photogrammétriques, d’une couverture photographique aérienne à basse altitude et d’une lecture typo-morphologique des élévations. Une nouvelle campagne se déroulera en juillet 2024, pour achever le relevé et la lecture structurale et ouvrir un premier sondage (sous réserve d’obtention de l’autorisation administrative) qui sera suivi d’autres sondages et carottages géomorphologiques dans les années 2025-2027.

Une première rencontre scientifique autour de ces structures liminaires et parcellaires en pierre sèche, actives ou fossiles, est d’ores et déjà fixée au 20 novembre 2024, dans les locaux de notre université.

Le paretone de Sava, vue aérienne oblique nord-sud (Drone : David Pilloix)

Projet collectif de recherche sur les cours d'eau en Bourgogne. Patrimoine immergé et évolution des hydrosystèmes sur la longue durée (A.Dumont)

Actualité : Les moulins-bateaux du Doubs : une longue histoire

Accédez à la plaquette de présentation

Direction du Projet collectif de recherche sur les cours d’eau en Bourgogne. Patrimoine immergé et évolution des hydrosystèmes sur la longue durée. Coordination de 19 collaborateurs, direction de chantiers subaquatiques dans le Doubs et la Loire (2017-2019).Co-financé par le SRA Bourgogne-Franche-Comté, le DRASSM et la Région Bourgogne-Franche-Comté

Le PCR fédère les recherches menées sur les cours d’eau dans la région depuis plusieurs années et regroupe les compétences disponibles (19 intervenants et formation d’étudiants dans le contexte fluvial depuis plusieurs années) ; il développe des thématiques susceptibles d’apporter des réponses aux questions posées par les gestionnaires des cours d’eau. Ce cadre de travail permet de développer un programme plus ambitieux sur un patrimoine qui reste très fragilisé et menacé par différents aménagements, et sur les évolutions de plusieurs cours d’eau (Doubs, Saône, Loire entre autres). L’espace considéré étant très vaste et d’une grande richesse patrimoniale, le programme résulte de choix liés aux priorités scientifiques et aux moyens disponibles.

Il s’intègre dans l’axe de recherche 2017-2021 « La fabrique des paysages » de l’UMR6298 ARTEHIS (coord. A. Quiquerez, A. Dumont).

Le PCR est articulé autour de demandes d’opérations de terrain en différents points du Doubs, de la Saône et de la Loire : prospections et sondages (lits mineur et majeur – paléochenaux-) et fouille pluri-annuelle du moulin sur bateaux de Sermesse. Il intègre également la valorisation de données acquises au cours des dernières années : publications des résultats de la thèse de R. Steinmann, publication monographique sur La Charité-sur-Loire, données collectées sur les ports dans le cadre du SPP1630.

Pour l’année 2017, le PCR regroupait quatre demandes d’opérations programmées et proposait d’autres actions (préparation d’une publication et recherche en archives) :

- Fouille programmée pluriannuelle du moulin de Sermesse (71), dans le lit du Doubs, 2017-2019. Suite de la fouille 2014-2016.

[Campagne 2017]

[Campagne 2016] - Prospection thématique dans le lit mineur du Doubs – Suite des prospections menées depuis 2008 dans la rivière du Doubs.

- Prospection géophysique à Sermesse (71) dans le paléoméandre du Doubs « La Morte ». Resp. R. Steinmann, étudiant Master 1 AGES, C. Martinez. [En savoir plus]

- Demande d’aide à la préparation de publication pour une monographie sur les recherches menées dans le secteur de La Charité-sur-Loire. Publication prévue en 2018.

Recherche en archives :

M. Bizri a effectué une première recherche dans les Archives départementales de la Côte-d’Or, plus particulièrement sur les moulins sur bateaux et les aménagements des cours d’eau.

A. Dumont a débuté une recherche aux Archives départementales du Rhône sur les dossiers concernant les derniers moulins sur bateaux du Rhône et de la Saône à Lyon et dans ses environs.

Un important dossier comportant des documents des XVIe et XVIIe s. sur la Loire en amont et en aval de Digoin a fait l’objet d’un début de transcription (M. Bizri) et une analyse préliminaire (A. Dumont).

M. Treffort a transcrit et analysé des documents du XVIe s. acquis récemment par le GEHV et qui concernent un différend à propos des moulins sur bateaux du Doubs à Sermesse. Ce travail a été publié fin 2017 dans le bulletin du GEHV.

Saint-Dizier, rive gauche : un modèle des mutations rurales du premier millénaire de notre ère (S. Durost)

Mots-clés : Antiquité, Moyen Âge, Villa, Nécropole, Village

Nom du porteur : Raphaël Durost, Stéphanie Desbrosse-Degobertière

Financeurs : Ville de Saint-Dizier, Inrap, DRAC Grand Est

Nom des collaborateurs : Alessio Bandelli, Nadine Béague-Tahon, Mathilde Bolou, Margot Cayrel, Patrick Chopelain, Geneviève Daoulas, Nicolas Delferrière, Anne Delor-Ahü, David Duda, Serge Février, Benoit Filipiak, Anne-Laure Finoulst, Marc Leroy, Aurore Louis, Aurélien Lupu, Vincent Marchaisseau, Fabienne Médard, Valentin Miclon, Cécile Niel, Astrid Notermann, Pierre Testard, Marie-Cécile Truc

Année(s) de réalisation : 2024-2025-2026

Résumé : Ce projet est destiné à publier les données des douze premiers siècles historiques obtenues dans le sud de l’agglomération de Saint-Dizier. Elles découlent de diagnostics réalisés sur 34,7 hectares contigus, dont 5,3 bénéficient de fouilles exhaustives, préventives et programmées. La mise en route de ce travail pour 2024 est dû à l’achèvement de la fouille programmée en 2023. L’ensemble forme une superposition emblématique d’occupations rurales, régulièrement constatée en France et au-delà : un établissement rural de rang élevé doté de bâtiments résidentiels luxueux, une chapelle funéraire mérovingienne aménagée dans une des pièces antiques, autour de laquelle se développe une nécropole alto-médiévale de plein champ, et l’agglomération progressive d’un habitat groupé médiéval de type « village », avec deux états successifs d’une église intégrant la chapelle antérieure, ceinturée d’un cimetière, d’aménagements domestiques et d’installations artisanales. Chaque siècle bénéficie de témoignages matériels dans la surface explorée, permise par l’abandon du village au XIIe siècle. L’objectif est de présenter une description exhaustive des données sous forme de monographie. Les questions inhérentes aux transitions historiques seront particulièrement développées : les expressions de la christianisation des sociétés rurales, le devenir d’un domaine antique au haut Moyen Âge, l’évolution funéraire et sanitaire d’une population médiévale, et la genèse d’un village.

TeMAES Territoires Multiples : Agentivité et Environnements Socio-économiques (A. Esposito)

Dir. S. De Vido, università Ca’ Foscari, Venise, A. Esposito, université de Bourgogne – ARTEHIS, A. Pollini, université de Haute-Alsace – Archimède, C. Weber-Pallez, université Toulouse II Jean Jaurès – PLH-CRATA.

Villards d’Héria, Occupation du territoire, continuité, évolution II (R. Grebot)

Mots-clés : Sanctuaire des eaux, Gallo-romain, centre religieux,

Nom du porteur : Rémy GREBOT, chercheur associé ARTHEHIS (UMR6298)

Financeurs :

Ministère de la Culture, SRA,

Région Bourgogne Franche-Comté,

Département du Jura,

Terre d’Emeraude Communauté,

Commune de Villards d’Héria,

Mécénat

Nom des collaborateurs :

Julie ALBARIC, Maître de Conférences, Université de Franche-Comté, Géophysique, Sismologie

Laurence AUDIN, Directrice de Recherche IRD / HDR / Active Tectonics, ISTerre, Université de Grenoble

Stéphane BAIZE, Senior Geologist, IRSN

Sandrine BOULAROT, Professeur d’Archéologie et d’Histoire de l’Art des mondes romains, UMR 5140 CNRS-Université Montpellier-Lattes

Stéphane BUTTNER, DST adjoint, CEM Auxerre

Julien CURIE, géoarchéologue, chercheur associé ARTEHIS, UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Daniel DAVAL association ARESAC, Besançon

Benjamin DEFERT, archéologue, chercheur associé UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Jonathan DESMEULES, IE CNRS, UAR 3516 CNRS-UBFC uB, MSH Dijon

Yves DUBOIS, privat-docent, archéologie provinciale romaine, Université de Lausanne (CH)

Christophe DURLET, Maître de Conférences, Université de Bourgogne, Biosciences

Gilles FRONTEAU, Maitres de conférences, EA-GEGENAA, université de Reims

Éric GAUTREY, plongeur archéologue, membre de l’association Onno Archéo

Bruno GAVAZZI, Directeur du service géophysique, ENEREX, Vandoeuvre les Nancy

Sophie GOUDEMEZ, archéozoologue, chercheure associée UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Jean GUILLARD, Ingénieur de recherche, INRAE USMB, Thonon

Kévin JACQUOT, Maître de conférences, UMR MAP n°3495, École nationale supérieure d’architecture de Lyon

Luc JACCOTTEY, archéologue INRAP, UMR 6249 Chrono Environnement CNRS-Université de Franche-Comté

Lydie JOAN, Ingénieure d’étude, SRA Bourgogne Franche Comté, UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Théo LALLEMAND, Doctorant, géologie, Université de Grenoble

Ariane LAMBART, anthracologue, chercheure associée UMR 6249 Chrono Environnement CNRS-Université de Franche-Comté

Rémi LANDOIS, archéologue, chercheur associé UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Charly MASSA, Maître de Conférences, géoarchéologue, UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Laurent POPOVITCH, Maître de Conférences, numismate, UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Amélie QUIQUEREZ, Maître de Conférences, géologue, UMR 6298 ARTEHIS CNRS-Université de Bourgogne

Antony REIFF, archéologue, céramologue, IDAAR, Benfeld (67)

Philippe ROUX, directeur de recherche, IsTerre CNRS Grenoble

Renato SALERI, Architecte, chercheur, ENSA Lyon, UMR MAP n°3495, École nationale supérieure d’architecture de Lyon

Antoine TRIANTAFYLLOU, Maître de Conférences, géologue, UMR 5276 LGL-TPE CNRS-Université de Lyon1

Joseph WILCZEK, Maitre de Conférences, UMR Histoire d’art et archéologie, Sorbonne Université

Année(s) de réalisation : Projet Collectif de Recherche (2023-2025)

Résumé : Le sanctuaire des Villards-d’Héria est un lieu de culte de sources, comme le qualifient William Van Andringa et John Scheid. Il fonctionne sur deux sites différents liés entre eux par les eaux du lac d’Antre qui circulent dans une faille karstique et alimente le site bas à un kilomètre de distance et 100 mètres de dénivelé plus bas au « puit romain » au centre de l’ensemble cultuel du site bas dit du Pont des Arches, là où l’eau est sacrée.

Situé en altitude (800 m), les sites de Villards d’Héria posent la problématique de leur fréquentation et de leur occupation, de leur abandon et de leur destruction. La durée d’occupation donnée par l’analyse des monnaies indique une fréquentation entre -50 à 380 après J.-C., confirmé par des mesures C14. La présence d’un fragment de calendrier gaulois sur les bords du lac d’Antre, identique au « calendrier de Coligny » propose un culte plus ancien sur le site haut, comme le confirment les 2 monnaies gauloises découvertes autour du lac d’Antre.

La position retenue jusque-là était de qualifier VILLARDS D’HERIA de « site isolé associé à un phénomène naturel remarquable » (Nouvel 2011). Les travaux des PCR ont mis au jour des vastes bâtiments inédits, mais nous n’avons toujours aucun d’indice d’organisation urbaine, sans trace d’artisanat, d’habitat commun ou de sépultures.

Le projet scientifique 2023/2025 s’organise autour de 3 axes :

-

Le traitement et la valorisation des données déjà produites lors des fouilles antérieures à 2019

-

Comment se positionne le site dans son environnement archéologique proche, structuration, géoarchéologie, gestion des ressources.

-

Le bâti d’un sanctuaire monumental, étude, préservation et valorisation.

Membres de l’équipe

Affolter Jehanne

Aumard Sylvain

Bizri Melinda

Chenal Thomas

Crochat Jessy

Curie Julien

Defer Charlotte

Denaire Anthony

Dumont Annie

Dumontet Anthony

Durost Raphaël

Faucher Frank

Fernandes Camille

Foucher Marion

Gaétan Loïc

Garcia Jean-Pierre

Gaveau Fabien

Giordano Alix

Goudemez Sophie

Grebot Remy

Grillon Guillaume

Grzesznik Axelle

Guicheteau Antoine

Guillaumet Jean-Paul

Guerin Quentin

Hamblin Michèle

Imbeaux Marie

Jolivet Sophie

Kasprzyk Michel

Kaurin Jenny

Labbé Thomas

Lachiche Caroline

Lamotte Didier

Landois Rémi

Langry-francois Fabien

Laurent Fabrice

Lauzanne Julien

Lecornué Johan

Lugand Adrien

Liboutet Marion

Maerten Michel

Marchaisseau Vincent

Martineau Rémi

Massa Charly

Mignot Mégane

Morel-Lecornué Stéphanie

Mourey Florian

Moyat Philippe

Nouvel Pierre

Peake Rebecca

Pérard Sophie

Pertuisot Gaëlle

Philippe Michel

Prestreau Michel

Puel Olivia

Quiquerez Amélie

Roland Antoine

Ritz Simon

Saggese Adrien

Steinmann Ronan

Storaï Romain

Stranieri Giovanni

Wiethold Julian