Saint-Dizier « Les Crassées » (Haute-Marne) : bilan du troisième programme triennal / Campagnes 2021-2023

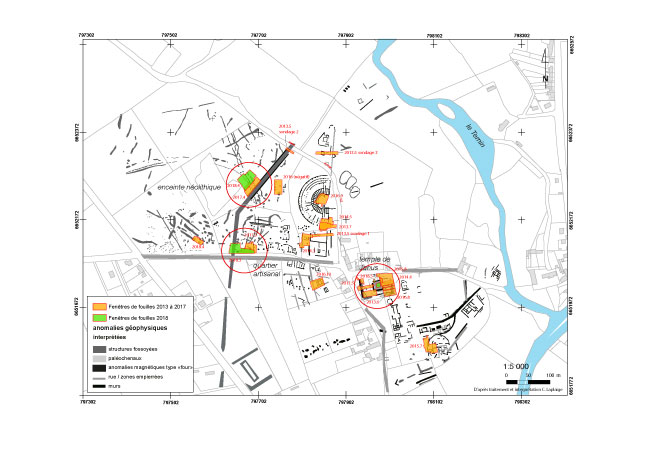

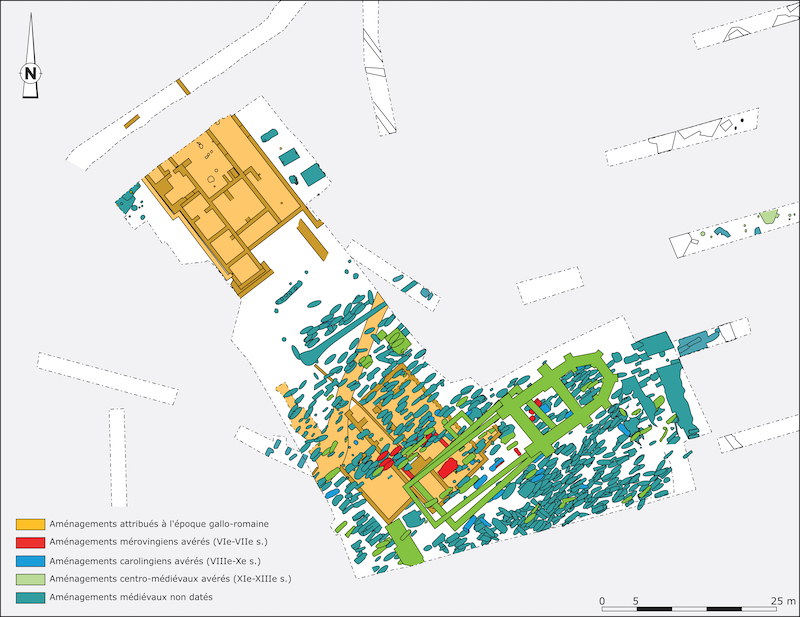

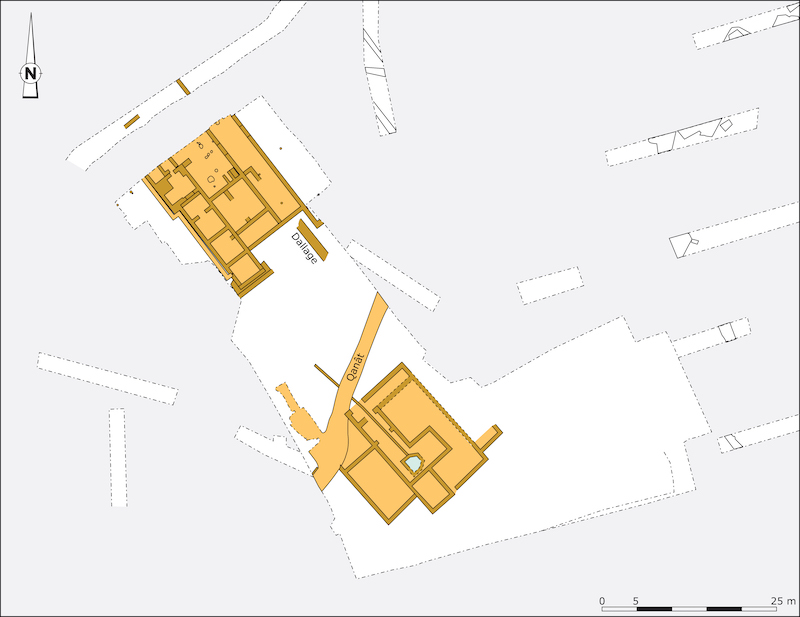

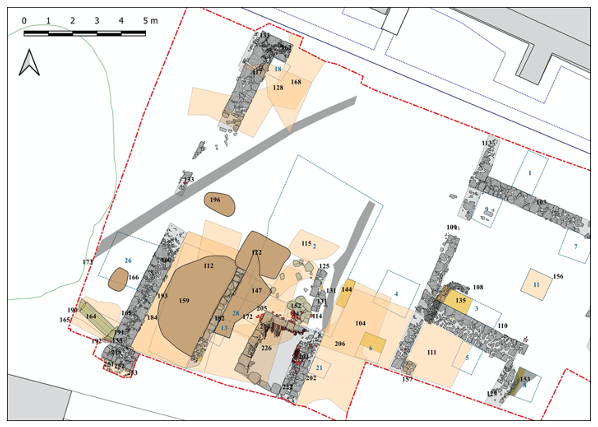

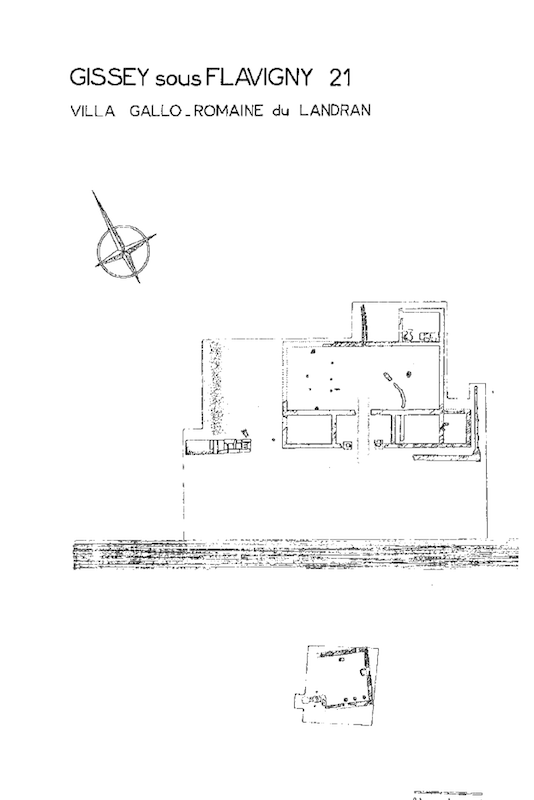

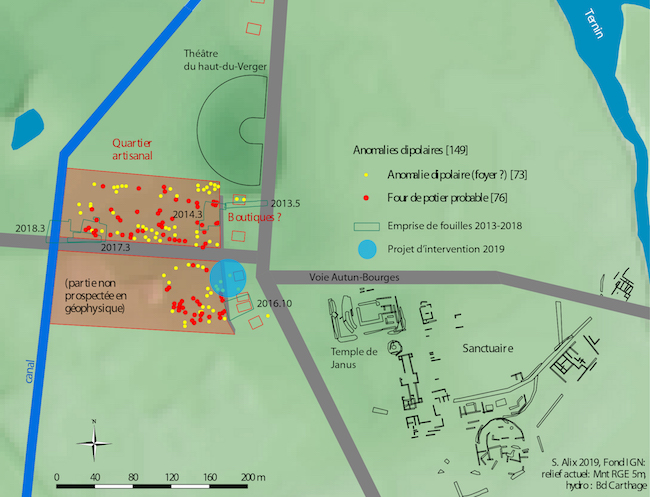

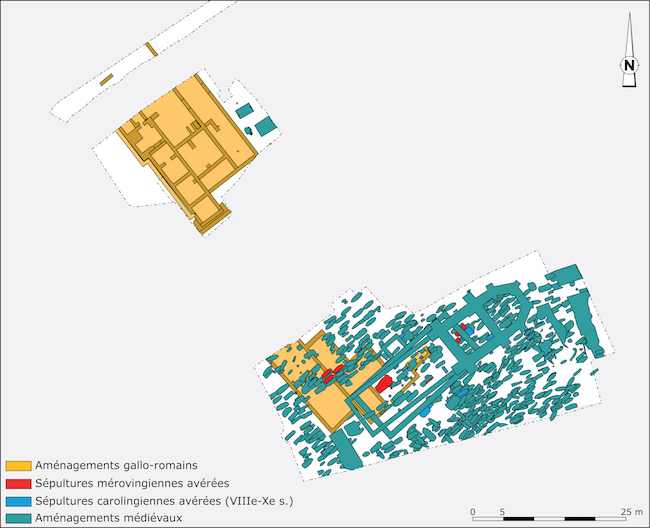

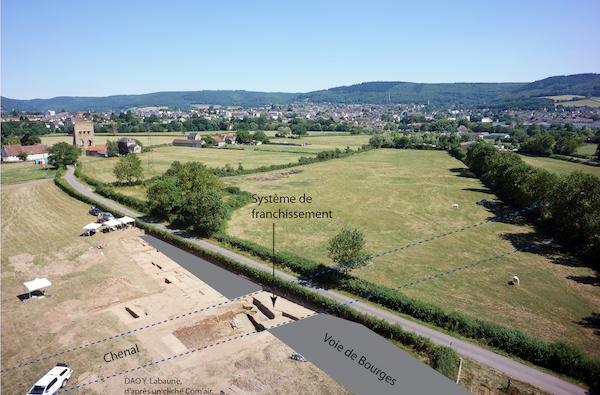

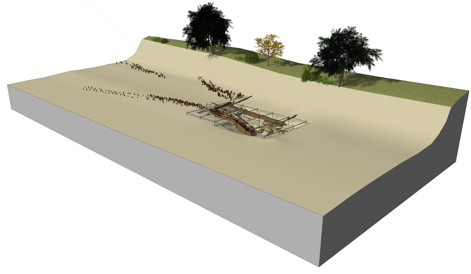

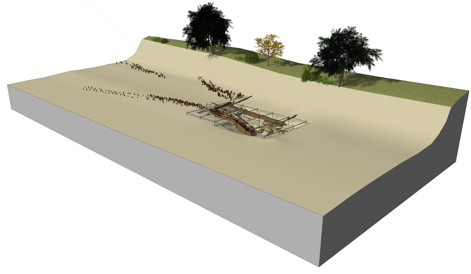

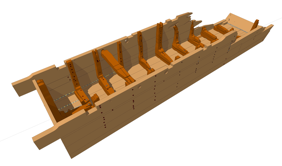

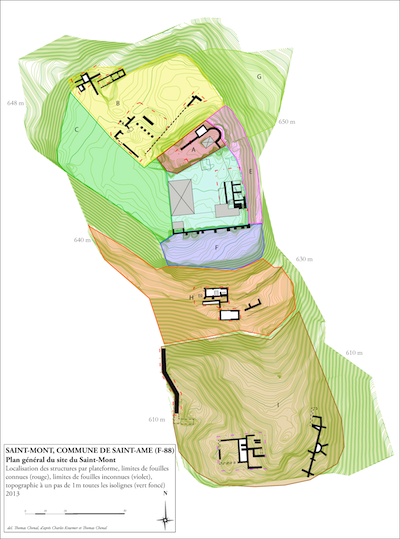

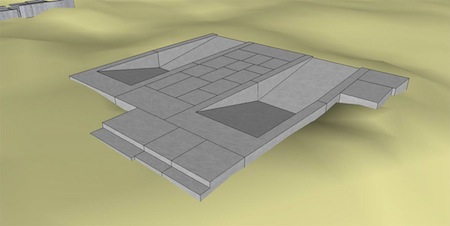

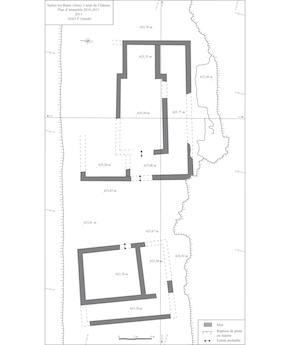

Dates de fouille : du 25 mai au 09 juillet 2021, du 30 mai au 08 juillet 2022 et du 30 mai au 07 juillet 2023 Responsables : Raphaël Durost (Chargé de recherches, Inrap, UMR 6298 ARTeHIS), Stéphanie Desbrosse-Degobertière (Chargée de recherches, Inrap, UMR 6273 CRAHAM) Collaborateurs : Anne Delor-Ahü (Inrap, UMR 7041), Serge Février, Valentin Miclon (UMR 6273 CRAHAM), Mikaël Sévère, Pierre Testard (Inrap), Marie-Cécile Truc (Inrap, UMR 6273 CRAHAM) La campagne de 2023 était la dernière avant une période de plusieurs années destinée à produire une publication monographique des résultats. Le contenu des trois dernières campagnes est dans le prolongement des précédentes, qui ont eu lieu chaque année depuis 2011 (excepté en 2020). L’étude des aménagements non funéraires des deux aires de fouille ouvertes depuis dix ans s’est achevée en 2021, ce qui a permis de s’étendre au secteur intercalé entre les deux aires, sur le versant de la vallée, et d’atteindre une surface 2 300 m². L’occupation couvre les douze premiers siècles de la période historique. Figure 1 : Plan chronologique simplifié au terme de la campagne de 2023 L’occupation gallo-romaine se manifestait déjà par deux bâtiments résidentiels en dur, l’un au sud, au sommet du versant, utilisé à une date inconnue, et l’autre en contrebas, au nord, bâti au milieu du IIIe siècle et abandonné à la fin du IVe siècle. Figure 2 : Plan simplifié de l’occupation gallo-romaine Les trois dernières campagnes permettent de connaitre le premier dans son intégralité (385 m²), sans pour autant arriver à fixer sa chronologie et la fonction de chacune de ses pièces tant l’occupation funéraire postérieure bouleverse les strates antiques. Rappelons toutefois qu’une pièce au moins bénéficie d’un chauffage par hypocauste, dont l’affaissement a piégé plusieurs milliers de tesselles d’une mosaïque noire et blanche, et que le sol d’une autre conserve les lambeaux d’une épaisse dalle de mortier, peut-être celle d’une piscine. L’exploration intégrale de la salle centrale, qui borde les deux précédentes, constitue le principal acquis des campagnes récentes. Bien que son niveau de circulation soit particulièrement plus encaissé, sa réutilisation en chapelle funéraire mérovingienne nous prive de toute la stratigraphie antique. L’arase de son sol garde néanmoins la trace d’un bassin polygonal de 3,4 m², maçonné au mortier hydraulique, au centre de la pièce. Un caniveau de vidange lui est appuyé et traverse le bâtiment pour déverser son contenu à l’extérieur. Sa fonction n’est pas connue. Il peut tout autant s’agir d’un bassin ornemental, balnéaire ou cultuel. Figure 3 : Moitié conservée du bassin polygonal gallo-romain. Les murs qui l’entourent sont mérovingiens L’état de conservation du second bâtiment est bien meilleur puisque l’occupation funéraire médiévale ne l’atteint pas et que la stratigraphie au pied du versant n’est pas érodée (elle atteint en moyenne 1,60 m d’épaisseur). Les 282 m² étudiés correspondent à l’extrémité sud du bâtiment, consacrée aux bains. Les trois dernières campagnes ont permis d’achever la fouille des deux praefornia et des bordures extérieures est et ouest de l’édifice. L’étude de la bordure sud n’est quant à elle pas achevée. À cet endroit, une allée composée de deux rangées de dalles part de la galerie qui borde la façade orientale, et se dirige vers le sud pendant 7 m. Elle permet sans doute d’assainir un cheminement sur le versant très humide. Les données chronologiques obtenues confirment l’occupation du bâtiment du milieu du IIIe siècle jusqu’à la fin du IVe siècle. Figure 4 : dalles de l’allée gallo-romaine liée au bâtiment nord Ces deux bâtiments appartiennent probablement à un établissement rural aisé, dont l’essentiel de l’assiette nous échappe. La découverte d’un qanât antique postérieur au bâtiment sud le démontre. L’aire étudiée en atteint un segment linéaire de 30 m de longueur qui traverse en diagonale le haut de la pente, et dont seuls 4 m sont fouillés. À cet endroit, il forme une tranchée de 2 m de profondeur creusée dans les alluvions grossières, jusqu’à atteindre l’étage d’argile plastique sous-jacent, en surface desquelles l’eau ruisselle abondamment sur tout le versant. L’immersion permanente a permis la conservation de deux tronçons de caniveau en chêne, déposés l’un derrière l’autre dans l’axe de la tranchée. Cet aménagement est donc destiné à drainer les eaux souterraines vers le nord-est, en contrebas. Un tel investissement doit servir à alimenter une installation économique ou ornementale conséquente, illustrant la part d’inconnu qui persiste malgré plus de dix campagnes de fouille. Figure 5 : caniveau en chêne du qanât gallo-romain Figure 6 : plan simplifié de l’occupation mérovingienne L’occupation du Ve siècle ne se manifeste pour l’heure que par du mobilier détritique dans les niveaux d’abandon. L’aménagement médiéval le plus ancien reste une sépulture aristocratique du début du VIe siècle, implantée dans la bâtiment antique sud, en bordure de la salle profonde dotée du petit bassin. Les campagnes récentes révèlent qu’au VIIe siècle, cette pièce est déblayée et surmontée d’une élévation en dur, sans trace de mortier, munie d’une entrée dans le côté nord. L’installation en son sein d’une femme adulte inhumée en sarcophage, contre l’angle nord-est, révèle la vocation funéraire de l’édifice. L’agglomération de la plupart des sépultures mérovingiennes autour de lui et de la sépulture mitoyenne du VIe siècle, exprime quant à elle l’importance spirituelle du lieu. Hélas, en dehors de ce sarcophage préservé grâce à l’effondrement de l’élévation, le reste du contenu de la salle est bouleversé par un creusement postérieur à l’occupation funéraire, manifestement destiné à visiter en détail la pièce. Les fragments d’armes et de bijoux mérovingiens rencontrés dans le sédiment laissé par les visiteurs, ainsi que les nombreux restes humains, laisse deviner la nature des dépôts détruits. Figure 7 : Photogrammétrie (© M. Sévère) du réaménagement en chapelle funéraire (teinte rouge) de la salle gallo-romaine (teinte jaune) Un total d’un peu plus d’un millier d’inhumations est étudié au terme des trois dernières campagnes (voir la première figure). Elles se concentrent toujours plus autour des deux édifices de culte du Xe au XIIe siècle qui succèdent à la chapelle mérovingienne. L’accumulation d’individus inhumés jusqu’au XIIe siècle contre cette dernière, probablement reconstruite durant la période carolingienne, montre l’attractivité qu’elle exerce jusqu’à l’abandon du cimetière. L’ouverture du secteur située entre les deux aires de fouille antérieures permet d’atteindre la limite septentrionale du cimetière. Deux aménagements successifs y matérialisent la rupture de pente du versant. Le premier est fossoyé et le second en élévation, en pierres sèches. L’organisation des sépultures suggère qu’elles tiennent compte de cette limite : bien qu’elles en occupent les deux côtés, l’implantation des plus proches forme deux lignes qui lui sont parallèles. Il semble qu’une distance minimale constante soit respectée de part et d’autre. Ce constat est toutefois déroutant puisqu’il conclut à la fois au respect du marqueur parcellaire, et à la fois à son franchissement. La plupart des sépultures ne contient aucun mobilier. L’évolution chronologique du plan du cimetière est donc très difficile à établir, d’autant plus que les chevauchements ne dépassent jamais quatre tombes successives. Les mesures archéométriques réalisées à ce jour sur 68 individus montrent toutefois une augmentation démographique à partir du Xe siècle puisque 47 des fourchettes de datation excluent les siècles antérieurs. L’aire fouillée témoigne également de constructions non funéraires durant cette période. En dehors des trous de poteau, dont la répartition ne permet hélas de dégager aucun plan architectural cohérent, six cabanes artisanales semi-excavées sont présentes. Deux d’entre elles sont implantées dans le cimetière et les quatre autres plus au nord. Le creusement des deux premières provoque la destruction d’inhumations antérieures puis, après leur abandon et leur colmatage, elles sont elles mêmes entamées par de nouvelles sépultures. Ces structures témoignent d’une conception du cimetière comme un espace polyvalent, apte à accueillir le travail destructeur d’artisans. Faute d’éléments chronologiques précis pour le moment, il n’est pas encore possible de déterminer si les sépultures détruites sont visibles depuis la surface à ce moment-là, mais il est évident que les squelettes rencontrés par les terrassiers suffisent à les signaler. Le projet artisanal ne s’interrompt pas pour autant. Par ailleurs, les manipulations habituelles des restes osseux rencontrés par les fossoyeurs de nouvelles inhumations ne sont pas possibles dans de telles cabanes : le squelette ne peut être ni réduit dans un coin de la fosse, ni rapidement reversé en vrac dedans. Les os exhumés doivent nécessairement subir un autre traitement, à l’écart de leur emplacement d’origine. Figure 8 : cabane artisanale semi-excavée du XIe ou XIIe siècle, implantée dans le cimetière contemporain

L’occupation gallo-romaine

L’occupation mérovingienne

L’occupation carolingienne et centro-médiévale

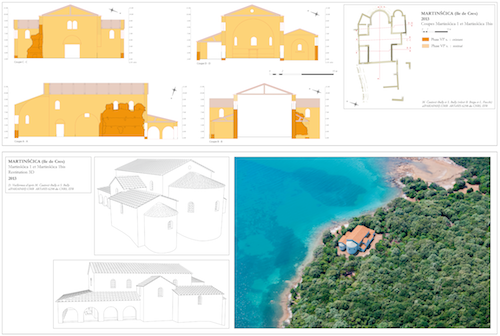

Complexes monastiques et ecclésiaux de l’archipel du Kvarner (Croatie) / campagne 2023 sur le site de Martinšćica (île de Cres)

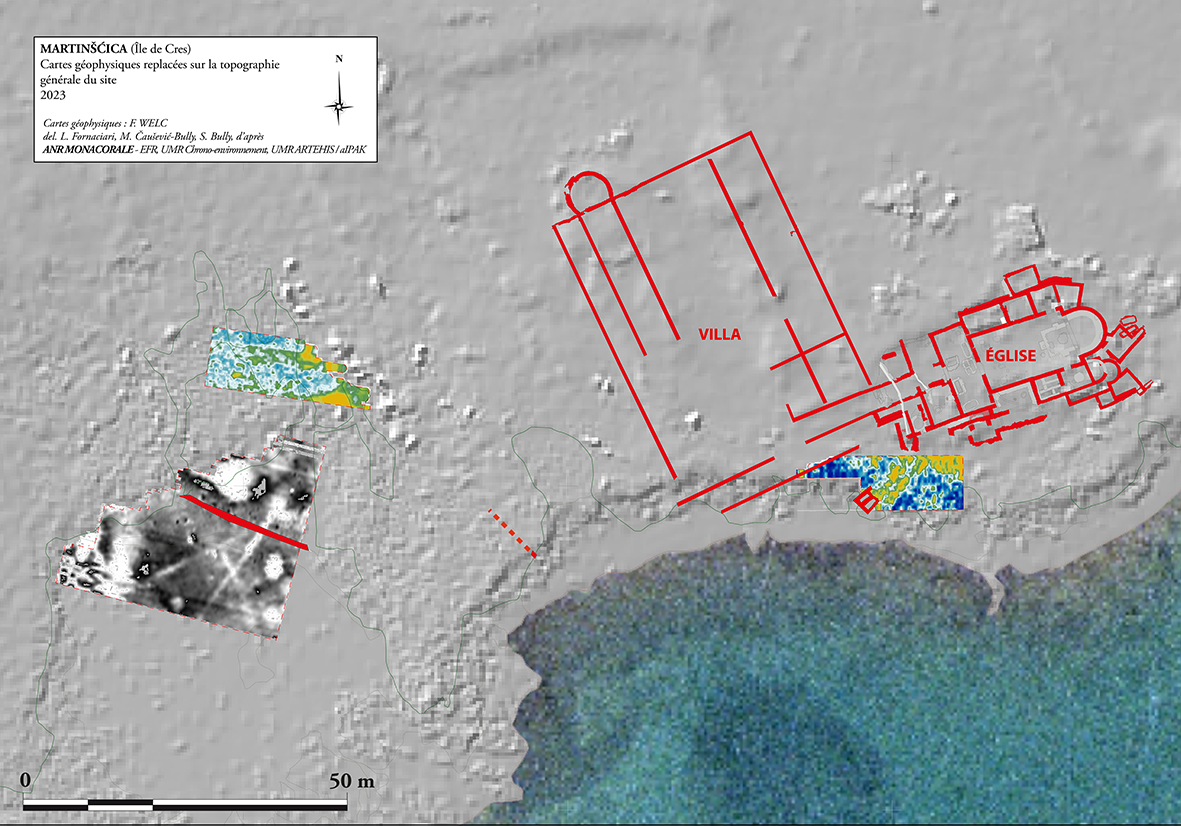

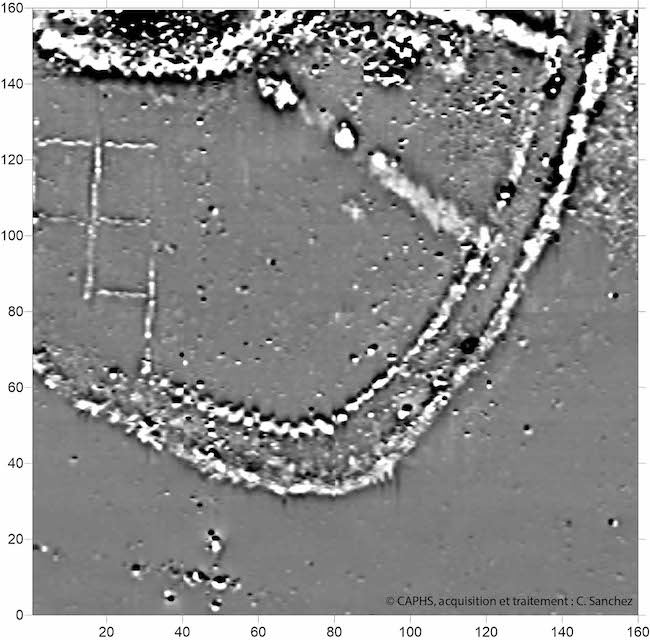

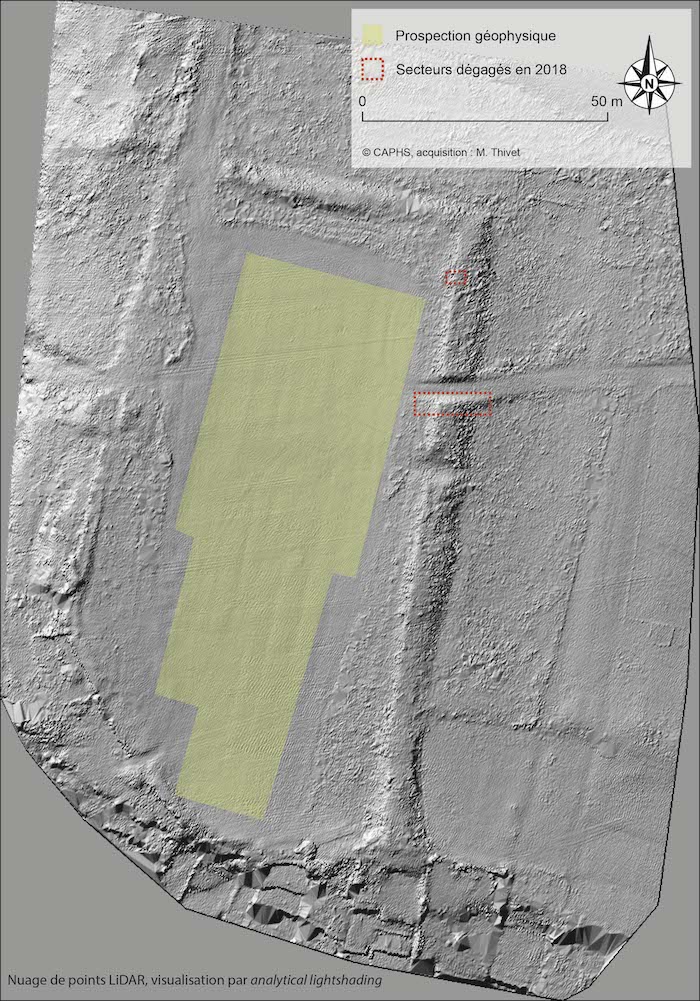

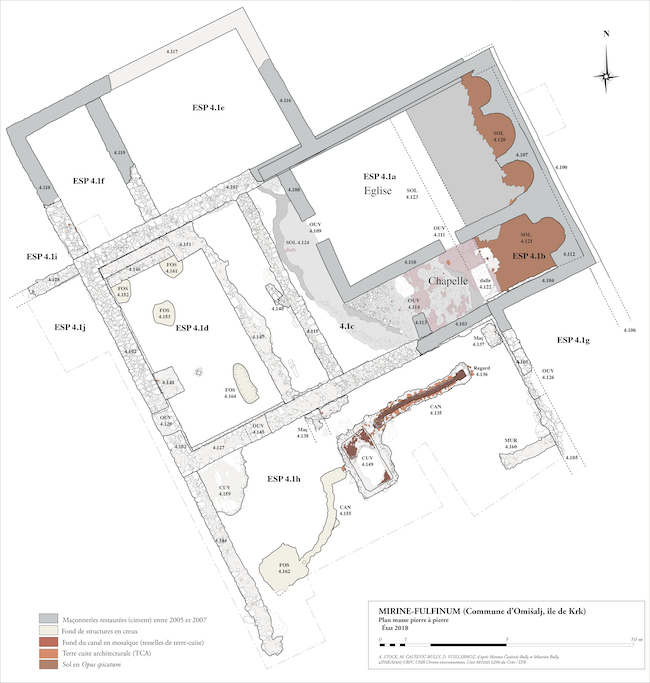

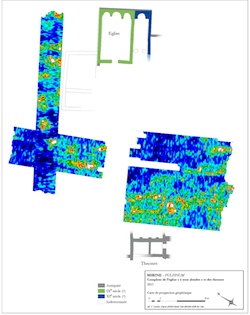

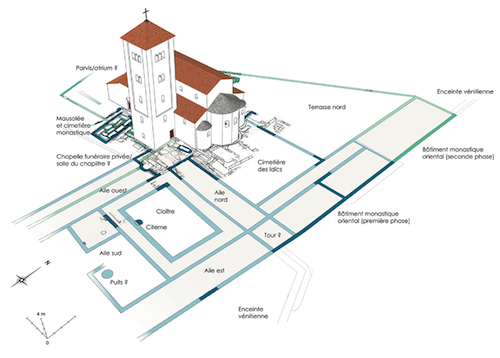

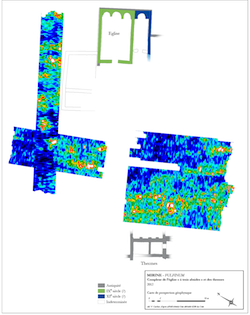

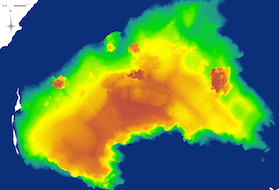

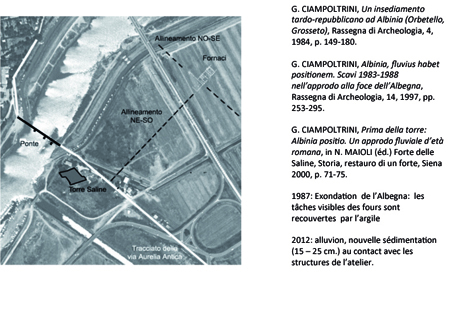

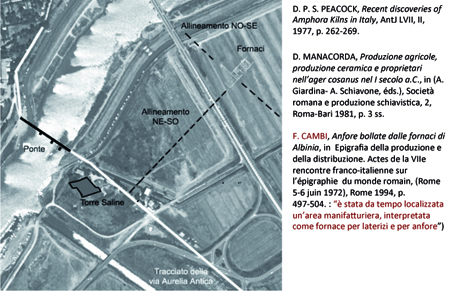

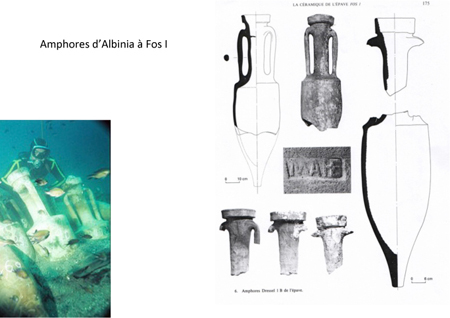

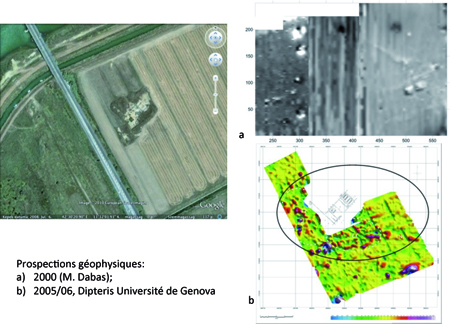

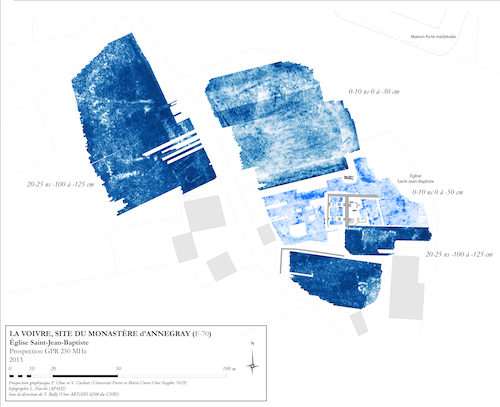

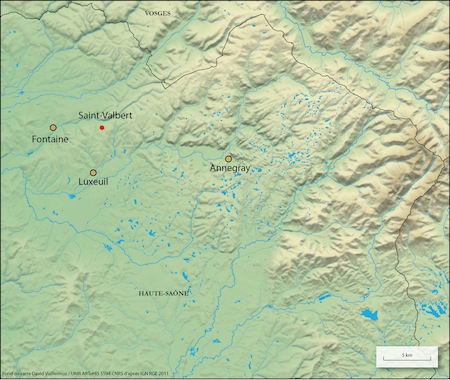

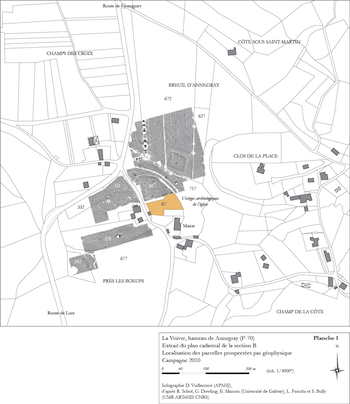

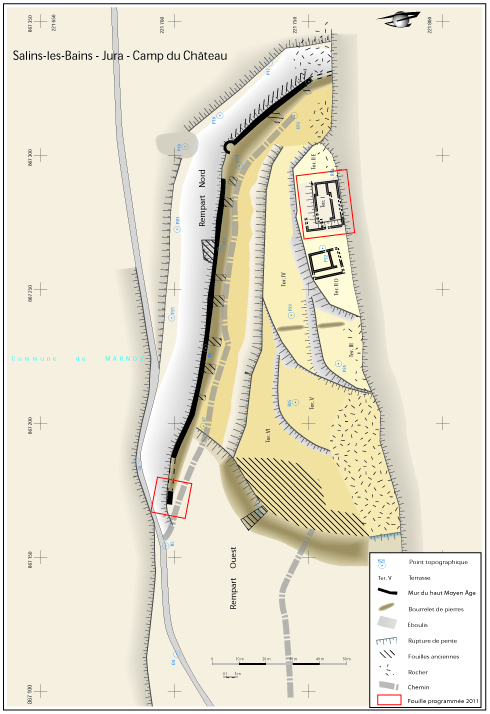

Responsables : Sébastien Bully (CNRS-UMR ARTEHIS) et Morana Čaušević-Bully (université de Bourgogne Franche-Comté-UMR Chrono-environnement) Participation au chantier : Dates du chantier : Financements : Résultats : Un second temps de la mission a été consacré à des prospections géophysiques (GPR et magnétomètre) dans l’environnement plus ou moins proche du complexe, révélant, peut-être, des structures de la pars rustica de la villa dans le secteur dit de la baie. Dans ce même secteur, une importante couche de dépôt de murex observée dans une coupe du terrain sur la grève indique un très probable atelier de production du pourpre. Nous avons également pu mener les prospections géophysiques sur le site de Mirine qui avaient été initialement projetées en 2022. Les prospections ont porté sur une large emprise autour du complexe paléochrétien et de la villa de l’Antiquité tardive, permettant de circonscrire en partie son emprise. Fouillée entre 2015 et 2020, la villa a fait l’objet cette année d’une seconde et dernière campagne de travaux de conservation. En parallèle, l’article de synthèse sur l’abondant mobilier amphorique mis au jour lors des fouilles de la villa a été finalisé par Adrien Saggese et sera prochainement proposée à la revue Prilozi de l’Institut Archéologie de Zagreb. 4- Carte géophysique de Martinšćica (cartes géophysiques : F. Welc ; infographie L. Fornaciari et A. Stock, d’après S. Bully et M. Čaušević-Bully)Mission archéologique franco-croate du ministère des Affaires étrangères

ANR MONACORALE (WP 2) / École française de Rome

Ministère des Affaires étrangères français, Ministère de la Culture croate, ANR MONACORALE

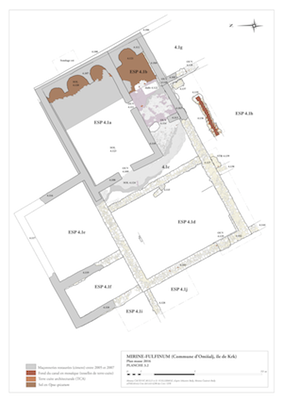

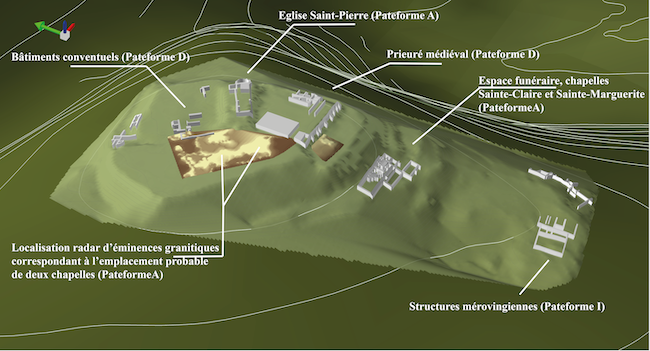

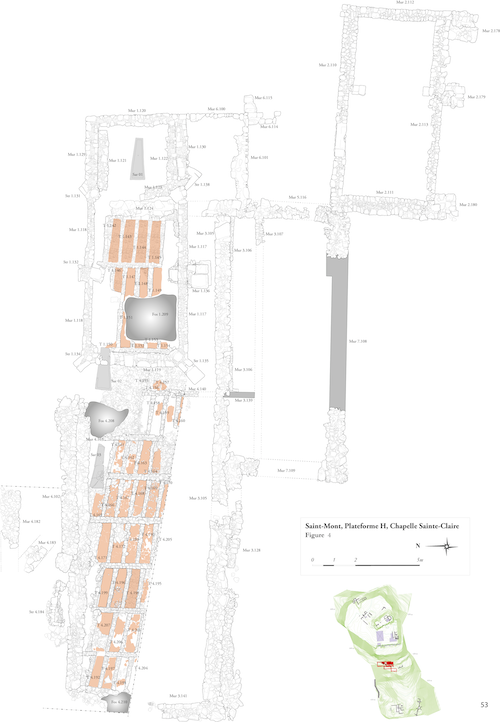

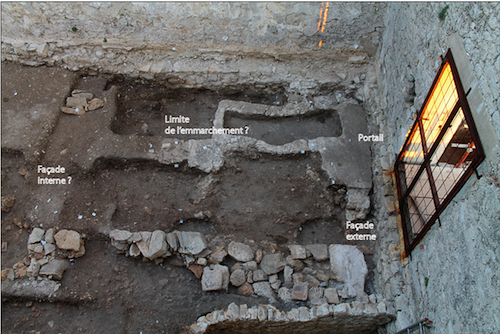

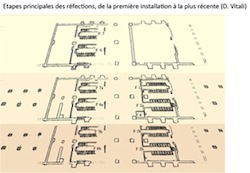

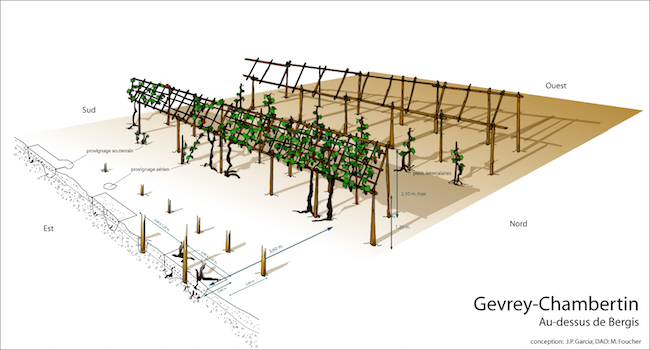

Pour cette première année du nouveau programme quadriennal du MEAE, la campagne 2023 a porté sur le site de Martinšćica (île de Cres) et dans une moindre mesure sur le site de Mirine (île de Krk). Concernant le dossier principal de Martinšćica, nous avons achevé la fouille de la grande église paléochrétienne en menant à terme celle de son vestibule interne (VIa) dont il subsistait encore trois tombes à étudier. Cependant, après un important travail de déboisement, la fouille a surtout porté sur l’espace VIb – interprété jusqu’alors comme un vestibule externe –, sur le « parvis » de l’église (espaces VIc et e) et sur le secteur au sud des « vestibules » (VId). Cette première campagne portant sur les parties occidentales de l’église – sur une surface d’environ 180 m2 –, a révélé des dispositifs et des formes d’occupations insoupçonnés jusqu’alors. On retiendra principalement la découverte d’un large et long portique desservant l’église dans une phase précoce, révélant une relation étroite et monumentale avec la villa maritime de l’Antiquité tardive. Le portique est ensuite remplacé en plusieurs états successifs par des constructions à caractère artisanal et domestique : four à pain, foyers, canalisations, pot de stockage, latrines (?), etc. Ces structures, stratigraphiquement complexes, demandent pour la plupart une finalisation de leur fouille afin de s’assurer de leur phasage et de leur interprétation, mais elles renforcent l’hypothèse de l’installation d’une communauté monastique sur le site. 1- Localisation des interventions sur l’environnement du complexe (cl. S. Bully)

1- Localisation des interventions sur l’environnement du complexe (cl. S. Bully) 2- Les parties occidentales de l’église paléochrétienne à l’issue de la campagne (cl. S. Bully)

2- Les parties occidentales de l’église paléochrétienne à l’issue de la campagne (cl. S. Bully) 3- Prospections géophysiques par GPR et magnétomètre menées sur les sites de Martinšćica et de Mirine (cl. S. Bully)

3- Prospections géophysiques par GPR et magnétomètre menées sur les sites de Martinšćica et de Mirine (cl. S. Bully)

5- Secteur de la villa maritime de l’Antiquité tardive de Mirine après la campagne de conservation de 2023 (cl. S. Bully)

5- Secteur de la villa maritime de l’Antiquité tardive de Mirine après la campagne de conservation de 2023 (cl. S. Bully)

Quatre années de fouilles sur le sanctuaire antique de Cobannus (Saint-Aubin-des-Chaumes Couan, Nièvre)

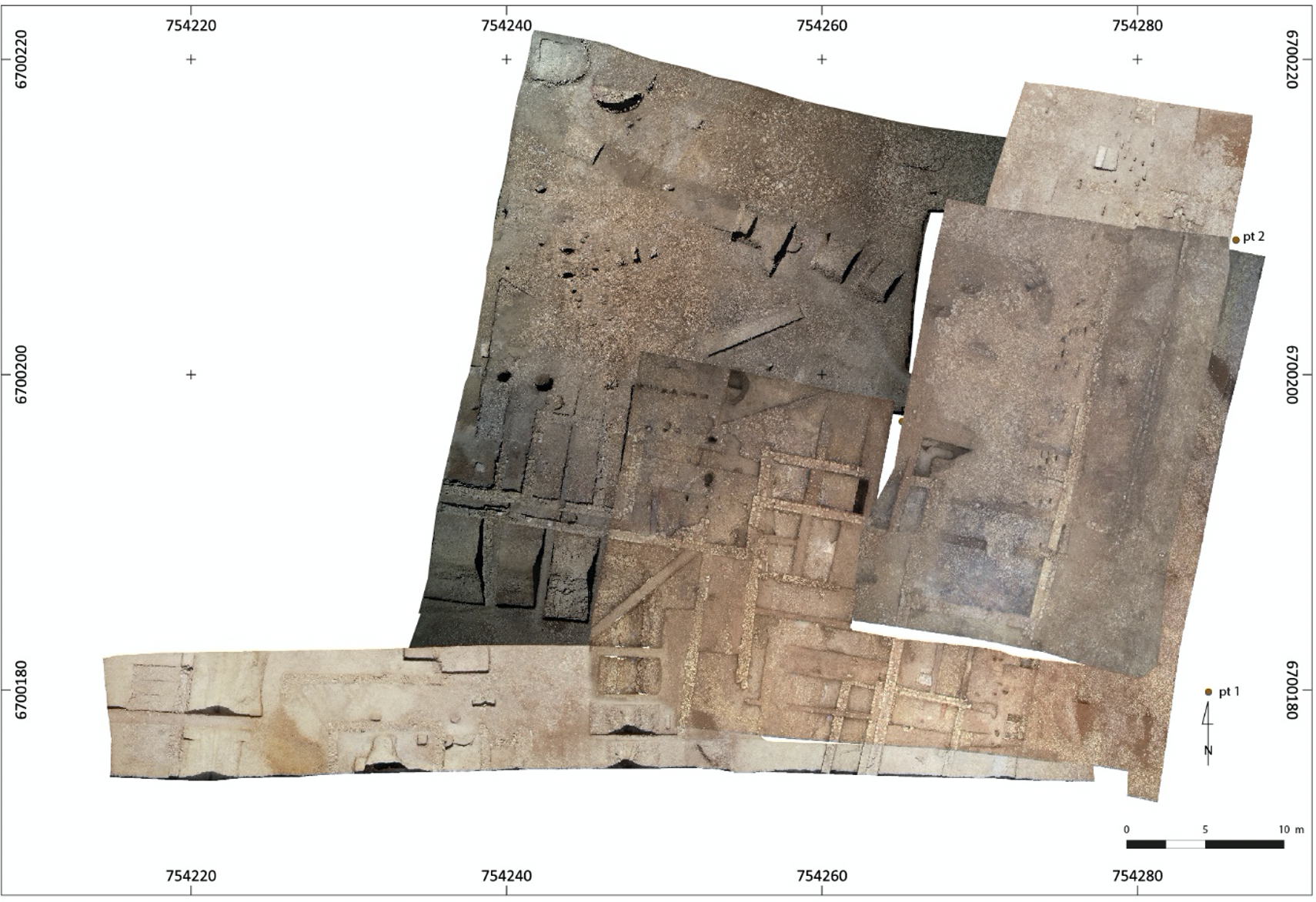

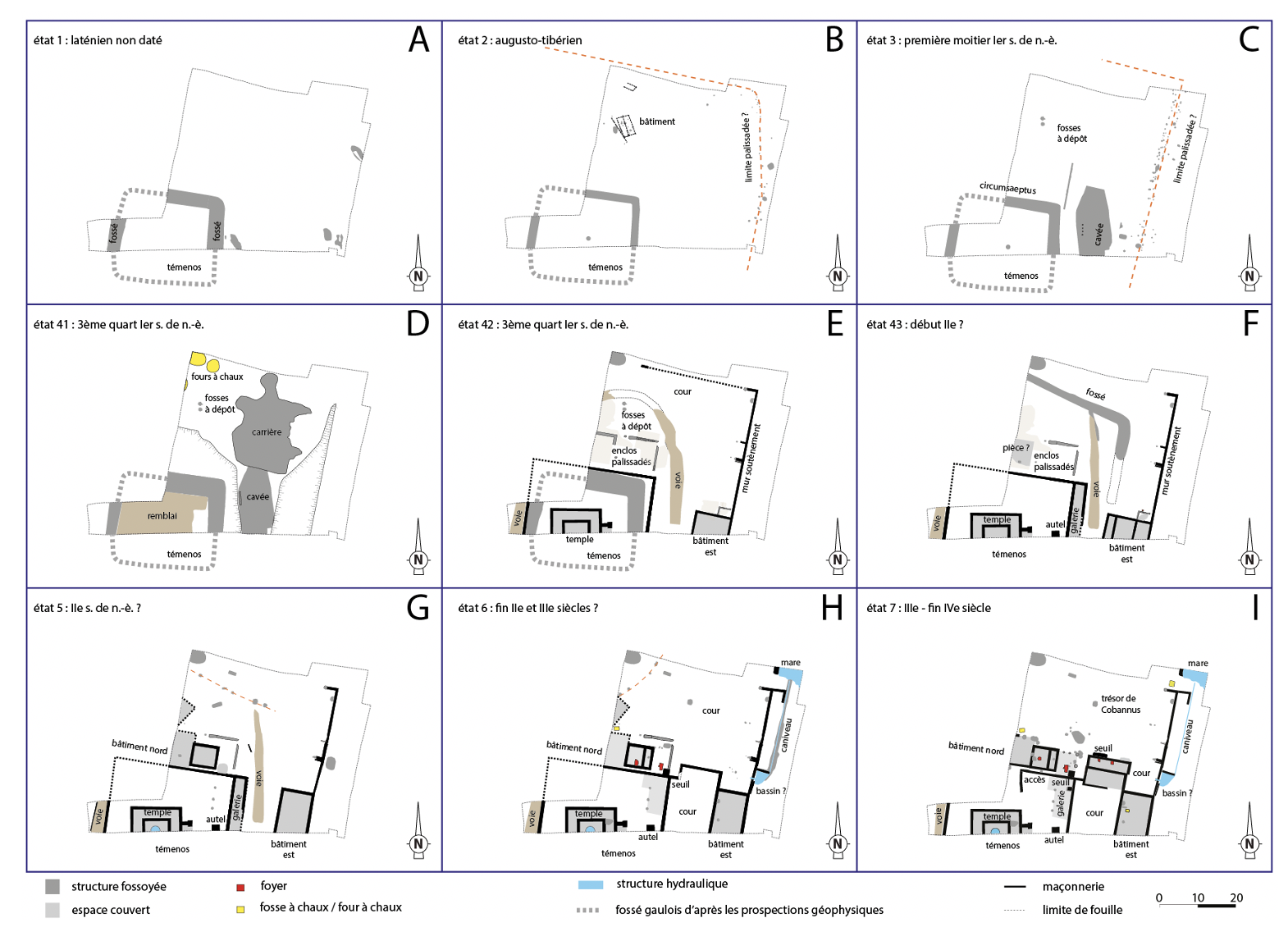

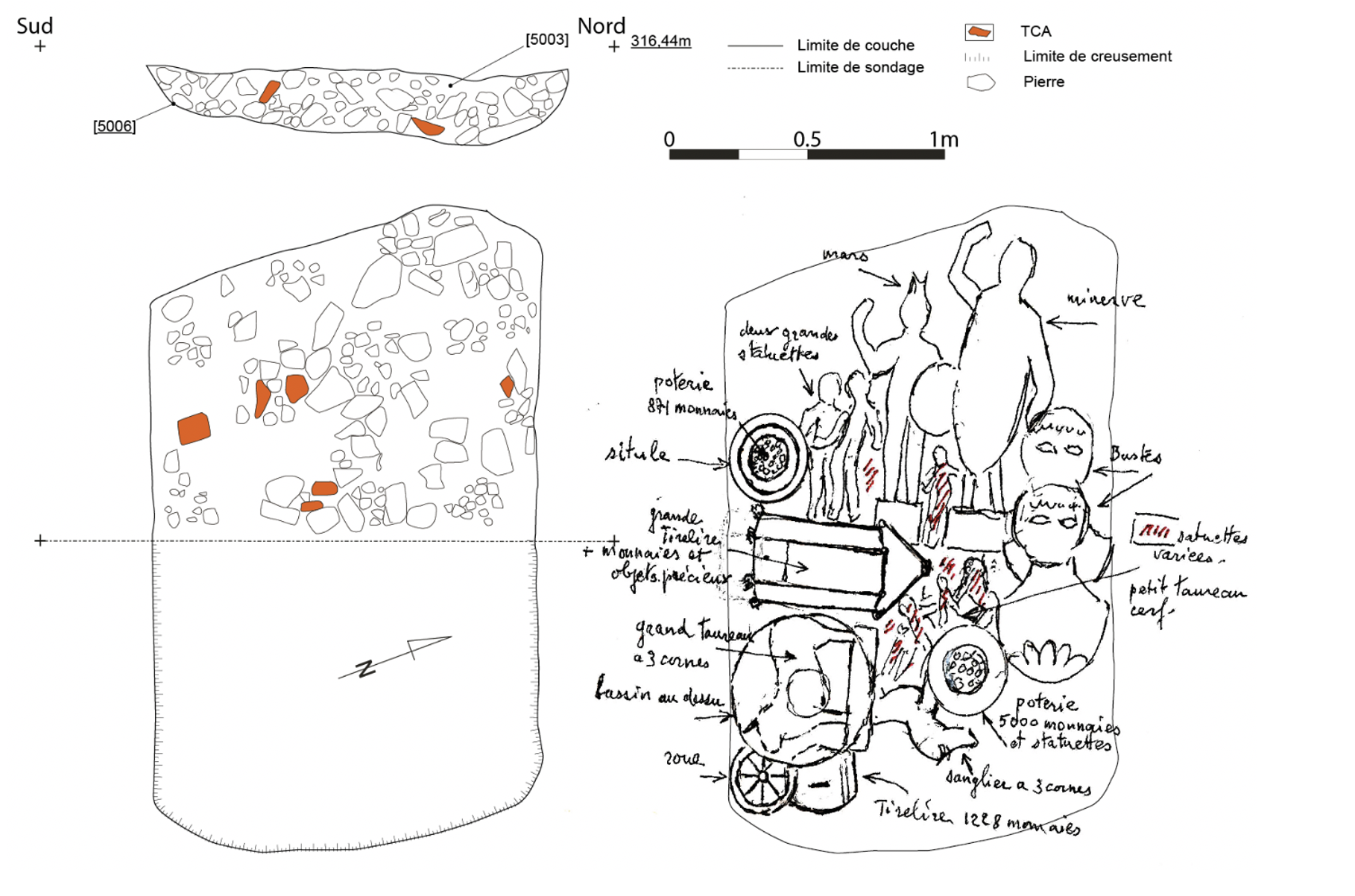

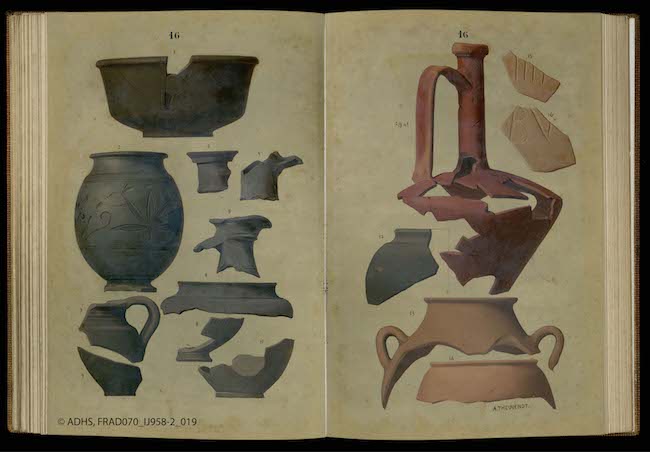

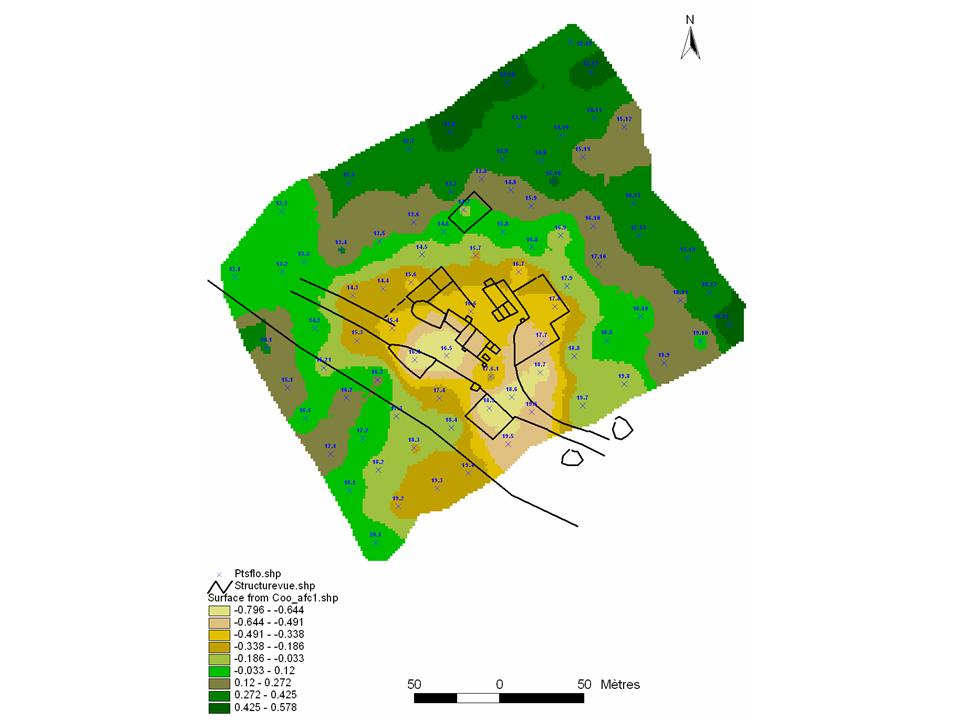

Pierre Nouvel, UMR 6298 Artéhis / Université de Bourgogne Franche-Comté Voilà quatre ans que nous avons débuté l’étude du sanctuaire antique dédié à la divinité Cobannus. Ce que nous visons, c’est l’étude complète de cet exemple caractéristique des lieux-de culte des campagnes de la Gaule de l’Est. L’année 2022 a coïncidé avec la fin d’une première étape. Elle a couvert quatre années, une probatoire (2019) suivie d’une triennale de fouille programmée (2020-2022, fig. 1 et 2). Elles ont permis au total l’exploration de 1 955 m² et de restituer l’évolution du sanctuaire en neuf étapes successives, depuis l’époque gauloise jusqu’à la fin du IVe siècle de notre ère. Cela correspond à peu près au tiers de l’extension du complexe, surface estimée à partir des données obtenues lors des prospections géophysiques. Fig. 1 : Vue aérienne des fouilles 2022 (cliché M. Thivet, 17 juin 2022). Fig. 2 : Mosaïque des orthophotographies réalisées par drone sur les quatre campagnes de fouilles sur le sanctuaire antique de Couan à Saint-Aubin-des-Chaumes (Nièvre) Cliché M. Thivet, Université de Franche-Comté. Ce sanctuaire se situe à environ sept kilomètres au sud-ouest du bourg de Vézelay (Yonne), sur la commune de Saint-Aubin-des-Chaumes (Nièvre). Les opérations de fouilles se sont déroulées tous les mois de juin, sauf en 2020, où il a fallu la reporter en août à cause des contraintes sanitaires. Elles ont pris la forme d’un chantier école des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté. Il a été encadré par Matthieu Thivet (Ingénieur de Recherche, Université de Franche-Comté, avec en particulier la supervision de la topographie et de la géophysique), Loïc Gaëtan (Inrap GES), Anaïs Lachambre (Bibracte) et Rebecca Perruche (Université de Franche-Comté), qui remplacera Pierre Nouvel dans la responsabilité de l’opération à partir de 2024. Le financement de l’opération a été assuré grâce au soutien du Ministère de la Culture / SRA Franche-Comté. Nous avons pu profiter du soutien logistique de l’EPCC Bibracte et de l’accueil enthousiaste des propriétaires des terrain, M. et Mme Marcelot, ainsi que de leur fils Pierre Marcelot, maintenant exploitant des terrains où se trouvent les vestiges. Le décapage de la terre remaniée par les labours et le rebouchage des fouilles, réalisé chaque année immédiatement après la fin de la campagne, ont été confiés à l’entreprise Trans-Terre de Saint-André-en-Terre-Pleine. L’équipe est logée dans les gîtes de Charancy (Saint-Aubin-des-Chaumes, Nièvre) et de Foissy-près-Vézelay (Yonne), où elle a reçu le meilleur accueil possible. De nombreux spécialistes ont contribué à l’exploitation des données : Sophie Goudemez (UMR 6298 Artéhis) pour la faune, Sylvie Mouton (Inrap GES) pour la céramique, Kevin Charrier pour les lots numismatiques et Rebecca Perruche pour le petit mobilier en particulier métallique. L’analyse des matériaux de constructions et des terres-cuites architecturales a été confiée à Jacques Ledier, les fragments de verre à Laura Bécard (Master ASA, Dijon), les blocs architectoniques à Serge Février et la statuaire à Eloïse Vial (Bibracte). Enfin, Maria Hajnalova (université de Nitra, Slovaquie) a expertisé les prélèvements paléo-environnementaux. Fig. 4 : Vue de la partie ouest de l’aire de fouille 2022 en fin de campagne. Au premier plan, le fossé de péribole puis les vestiges du bâtiment septentrional et enfin, à l’arrière-plan, la cour nord. Chaque année, les travaux de fouille ont consisté dans l’exploration complète, jusqu’au substrat géologique, des niveaux archéologiques conservés sous les labours (fig. 4). Leur analyse stratigraphique précise et l’étude des mobiliers que contenait chacune des couches a permis de restituer l’évolution du site, depuis sa création, à l’époque gauloise, jusqu’aux derniers réaménagements, au cours de l’Antiquité tardive. A l’aide d’un drone, M. Thivet a réalisé des photographies verticales, assemblées sous formes d’orthomosaïques successives (fig. 2), qui documentent chacune des étapes de fouille (fig. 5). Fig. 5 : Orthophotographie de la fouille 2022 (acquisition / traitement : M. Thivet). Ces documents géoréférencés ont servi de base pour la réalisation de plans phasés, c’est-à-dire de plans rassemblant l’ensemble des structures conservées contemporaines d’une étape d’aménagement. Fig. 6 : Le fossé gaulois à profil en V délimitant l’aire centrale quadrangulaire du sanctuaire, creusé dans le calcaire et comblé progressivement durant le début de l’époque romaine. Fig. 7 : La fosse qui avait contenu le trésor de Cobannus, pillée en 1977. La fouille (ici seulement réalisée sur une moitié) a reconnu sa forme et son remplissage, très aéré. Il était caractéristique d’un remaniement très récent, différent de celui des fosses voisines comblées à l’époque romaine. Fig. 8 : Evolution synthétique du sanctuaire de Couan, d’après les données livrées par les quatre campagnes de fouille 2019 à 2022. Les fouilles réalisées depuis 2019 ont permis de préciser ses différentes évolutions, depuis la fin de la période laténienne (gauloise) jusqu’aux dernières décennies du IVe siècle de notre ère. Neuf états successifs principaux d’aménagement ont été documentés (fig. 8 et 9). Retenons en particulier deux séquences : la première, en terre et bois, datée de la période laténienne et de l’époque-romaine précoce (états 1 à 3), la seconde, caractérisée par la mise en œuvre des modes de constructions maçonnés (états 41 à 7), datée de la fin du Ier à la fin du IVe siècle de notre ère. États Principaux aménagements Particularité Datation absolue Etat 1 Creusement du fossé / structures pré-anthropiques Terre et bois La Tène moyenne / finale ? Etat 2 Occupation de l’enclos fossoyé Terre et bois Gallo-romain précoce Etat 3 Occupation de l’enclos fossoyé, voie et limite palissadée, bâtiment sur poteaux dans la cour 5 Terre et bois Julio-claudien Etat 41 Creusement de carrières, terrassement du temenos Terre et bois Après milieu Ier de n.-è. Etat 42 Construction du péribole, du temple et du mur de clôture, 1er bâtiment oriental, premier état de voie Pétrification Fin Ier s. de n.-è. Etat 43 Deuxième état de voie, rajout d’une galerie et réaménagement du bâtiment oriental et construction du bâtiment septentrional Maçonné Début IIe siècle de n.-è. ? Etat 5 Deuxième état des bâtiments périphériques, caniveau oriental Maçonné IIe siècle de n.-è. ? Etat 6 Séparation des cours 5 et 7, condamnation de la voie et destruction de la galerie Maçonné IIe siècle / début IIIe Etat 7 Mise en place des pièces 2, 3, 15 ; aménagement du fossé au nord (espace 17) ; enfouissement du dépôt ; incendie et démantèlement Maçonné Fin IIIe siècle et IVe siècles Etat 8 Récupération, arasement et colluvionnement Moderne / contemporain Fig. 9 : Tableau synthétique des phases d’évolution du sanctuaire de Couan reconnues à la fouille. L’état 1 (fig. 8 et 9, A) reste méconnu. Il correspond à une occupation gauloise, avec en particulier le creusement d’un fossé de quatre mètres de large pour moins de deux de profondeur (fig. 6). Il détermine un enclos apparemment carré, selon un modèle mis en évidence sur plusieurs sites régionaux, avec une enceinte modeste en termes de superficie (ici 22 x 22 soit autour de 600 m² internes). Il est envisageable, d’après le seul poteau découvert sous les remblais de l’état 2, qu’un bâtiment cultuel en terre et bois ait précédé le temple maçonné d’époque impériale, comme cela avait été observé à Nitry. L’état 2 (fig. 9 et 10, B) a lui aussi subi d’importantes destructions lors des terrassements de l’état 41. Il est daté de l’époque romaine précoce. D’après ce que l’on en perçoit, il semble perpétuer la structure initiale du fossé de péribole. Ce dernier semble cependant doublé par une palissade extérieure qui pourrait lui être concentrique, à 30m de distance. Un bâtiment sur poteaux, très arasé, a été reconnu dans l’espace intermédiaire ainsi délimité, au nord du temenos. C’est dans les remplissages du fossé de cet état qu’a été découverte une remarquable statue anthropomorphe en pierre, rejetée après avoir été volontairement mutilée. Elle fait 25,6 cm de hauteur conservée, 16,9 cm de large pour 7,4 cm maximum d’épaisseur (fig. 11). La sculpture aujourd’hui acéphale montre un corps tronqué dans les parties supérieures et inférieures. Le personnage est représenté jusqu’à mi-cuisse, le bras gauche replié sur la poitrine. Il porte un vêtement à chevrons qui recouvre le torse et les fesses alors que les cuisses sont nues. Les figures humaines dressées sont connues depuis le Hallstatt et empruntent différents styles tout au long des âges du Fer. Fig. 11 : Photographie de face et de revers de la statue protohistorique en calcaire découverte sur le sanctuaire de Couan (© Bibracte/Antoine Maillier 2019). L’état 3 (fig. 8 et 9, C), daté de la première moitié du Ier siècle ne révèle pas d’évolution majeur. La palissade extérieure est reconstruite et se matérialise maintenant par deux lignes de poteaux. A l’est du temenos, un chemin creux ou cavée se met en place. Au nord, dans la cour septentrionale, deux trous de poteau ont été reconnus, associés chacun à un dépôt de vase entier (fig. 12). Il confirme l’accueil de pratiques ritualisées dans cet espace intermédiaire. Fig. 12 : Céramique complète retrouvée déposée dans une petite fosse associée à des trous de poteau de l’état 3 (première moitié du Ier s. de n.-è.). L’état 41 (fig. 8 et 9, D) correspond aux prémices de la pétrification du sanctuaire, dans le troisième tiers du Ier siècle de notre ère. Les travaux consistent dans la mise en place d’une terrasse recouvrant le temenos (en déblai vers l’est, en remblai vers l’ouest) et dans le curage du fossé péribole. Ils s’accompagnent d’une grande phase d’extraction de calcaire (fig. 13). Ces matériaux ont servi aux remblais, mais aussi à la fabrication de chaux, comme le prouve des structures de chaufourniers fouillées dans la cour septentrionale. Fig. 13 : photographie des carrières creusées vers le milieu du Ier s. de n.-è. pour extraire la pierre nécessaire à la reconstruction maçonnée du sanctuaire (à gauche, excavation encore comblée de son remplissage marron, à droite sondage dans le front de taille est). Trois fours à chaux ont été explorés. Il s’agit de grandes excavations circulaires d’à peu près 3 m de diamètre pour un peu plus de 3 m de profondeur. Nous n’avons pas repéré de fosse d’accès ou d’enfournement à la base. Il semble donc que les couches de matériaux calcaires extraits, alternant avec des niveaux de charbon de bois, étaient directement cuits dans ces structures, qui ne servaient ainsi qu’une seule fois. Fig. 15 : Vue des fondations en pierres du temple (au plan formé de deux carrés imbriqués) fouillé à moitié en 2019. La cella de plan carré, à gauche, est perforée en son centre par une vaste fosse tardive de récupération. Le mur périphérique qui l’entoure servait de soubassement à une galerie. Au premier plan à droite, on observe le départ d’un mur qui correspond au piédroit de l’escalier d’accès. Il est probable que ces matériaux ont aussi servi à l’édification du complexe maçonné qui marque l’état 42 (fig. 8 et 9, E). Cette phase de pétrification semble devoir être fixée à l’époque flavienne. Elle concerne à la fois le temple (à plan centré, ouvert à l’est, fig. 15), son mur péribole (construit sur la lèvre extérieure du fossé antérieur), un bâtiment annexe à l’est et un mur de délimitation extérieur. Ce dernier reprend, en partie, le tracé des anciennes palissades des états 1 à 3. L’espace intermédiaire est parcouru par une voie sinueuse, qui semble contourner l’espace sacré central (fig. 16). Cette organisation générale va se perpétuer au cours des IIe, IIIe et IVe siècles. L’état 43 (fig. 8 et 9, F), daté du de la première moitié du IIe siècle, voit le remaniement du bâtiment oriental et le creusement d’un grand fossé de drainage oblique. Il traverse la partie nord de l’espace compris entre le mur péribole et le mur périphérique. C’est également à cette période que sont construits une galerie prolongeant le péribole vers l’est et une base d’autel devant l’escalier d’accès au temple. Ce dernier surmonte le fossé de péribole définitivement comblé. Il se positionne ainsi immédiatement à l’aplomb de la statue de culte protohistorique, enfouie dans le remblai sous-jacent remontant aux états 1/2. Le bâtiment oriental va être totalement reconstruit au cours de l’état 5 (fig. 8 et 9, G), daté du IIe siècle. Un autre corps de bâtiment plus modeste prend alors place au nord. Au-delà, dans la cour, une ligne de bases empierrées (peut-être des édicules) sont disposées sur le comblement du fossé de drainage de l’état précédent. Fig. 16 : Vue de la voie contournant le sanctuaire à l’est (premier siècle de notre ère), recoupée par les fondations de bâtiments plus tardifs (IIe-IVe siècles). Lors de l’état 6 (fig. 8 et 9, H), à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle, on assiste à la mise en place d’un mur percé d’un seuil, qui conduit à la délimitation de deux espaces de cours, à l’est et au nord du péribole. Cela entraine la condamnation de la voie orientale et de la galerie qui précédait à l’est le temenos (fig. 16). Un autre seuil, au nord-est du péribole, permet d’accéder dans une petite galerie sur poteaux qui couvre le nord-est de l’espace central. C’est aussi de cette période que l’on date les remaniements du bâtiment septentrional et l’aménagement d’un système de drainage, au-dessus du mur de délimitation extérieur. Ce caniveau, équipé d’un bassin de régulation en amont (?) se jette à l’aval dans une espèce de mare, délimitée par un mur de barrage. La dernière étape de l’antiquité (état 7, fig. 18), datée du IIIe et du IVe siècle, donne au sanctuaire sa physionomie définitive, mais aussi la plus complexe. Contrairement à ce qui s’observe dans nombre d’ensembles cultuels périurbains, nous assistons ici à une activité constructive assez marquée. La mise en place de deux nouvelles pièces (3 et 4) au nord-est et d’une troisième au nord (15) confirme que le sanctuaire de Couan fait encore l’objet, jusque dans la deuxième moitié du IVe siècle, d’une fréquentation importante et d’un entretien rigoureux. En témoigne d’ailleurs la présence de deux fosses à chaux, dans le bâtiment est et au nord-est (fig. 17). Un petit dépôt monétaire datée de cette période a d’ailleurs été découvert à l’ouest, contre la paroi extérieure du péribole. C’est à la fin de cette phase qu’est enfoui le trésor du temple, au centre de la cour septentrionale. Sa richesse démontre que le site n’avait encore rien perdu de sa parure. Fig. 17 : Vue d’un des bacs à chaux du début du IVe siècle, fouillé par moitié en 2019 au nord-est du sanctuaire. La fin de l’état 7 se caractérise cependant par des destructions violentes, avec un incendie général qui entraîne l’abandon définitif du site. Il est peut-être immédiatement suivi de quelques phases de récupération, en particulier au centre du temple. A cet endroit, une vaste fosse semble avoir contribué à la récupération d’un puissant aménagement préexistant (un puits ? fig. 15). Son mobilier ne fournit aucun indice postérieur à la fin du IVe siècle. Après leur abandon et leur oubli, ces vestiges sont progressivement arasés par les travaux agricoles (état 8). Les étapes les plus importantes de destruction semblent aussi les plus récentes, liées aux travaux de remembrement, à un sondage de B. Lacroix et aux divers pillages, dont celui, maintenant célèbre, de 1977. Logiquement, puisque le site est marqué par une stratification assez importante et par ces phénomènes d’incisions, ce sont les phases les plus récentes liées à la pétrification du sanctuaire qui ont été les mieux documentées. L’arasement du temple, réduit à ses fondations, est cependant trop profond pour disposer d’une vision claire des choix architecturaux successifs qui ont été mis en œuvre. Tout au plus peut-on noter quelques éléments métriques et planimétriques. Le temple édifié durant la phase 42, sur une terrasse aplanie préalablement sous la forme de déblais-remblais, atteint 13m de côté au total, pour une cella de 7m de côté (surface interne de 34m², fig. 3). Le plan livré par les fouilles confirme qu’il s’ouvrait bien vers l’est, par le moyen d’un aménagement d’escalier qui semble présenter quelques affinités avec ceux de Menestreau et de Crain. De même, le massif rectangulaire dégagé à l’est devant cette entrée peut être interprété comme le soubassement de l’autel, Les aménagements internes de la cella de Couan resteront certainement difficiles à restituer, vu l’importance des perturbations causées par la fosse de spoliation centrale et l’arasement complet des niveaux de circulation. Il semble cependant qu’elle se superpose à un aménagement hydraulique, un conduit maçonné cylindrique. La nature des constructions annexes reconnues à l’est et au nord du péribole ne saurait être précisée d’amblée. Remarquons simplement que les plus importants se situent logiquement face à l’accès du temple et du péribole. A Alluy comme au sanctuaire de La Chaume, à Bibracte, on peut observer l’existence de ces corps de bâtiments, sans qu’il soit possible de juger, en l’absence de fouille, s’ils revêtent une fonction d’accueil ou plus particulièrement liturgique. Il est possible de rattacher 79 « objets » métalliques, trois récipients céramiques et environ 6 932 monnaies au célèbre trésor découvert clandestinement en 1977 sur ce site. D’après les informations retranscrites en 2009 dans la confession du découvreur rédigée devant les agents du Service Régional de l’Archéologie, nous avions une idée assez précise de la localisation et de la nature de la fosse qui avait accueilli tous ces objets. Cette cache était à près de 0,8 m de profondeur, en terrain dégagé. Le pilleur a pu mesurer, malgré les conditions désastreuses de son intervention, une fosse d’environ 1,8 m de côté. Prenant conscience de l’importance de sa découverte, il réalisa un croquis de la disposition des pièces dans la fosse (fig. 19 à droite), un schéma de localisation dans le champ et un inventaire assez précis du lot et des monnaies, documents qu’il a transmis aux Service Régional de l’Archéologie avant son décès. La campagne de fouille 2022 a permis de retrouver la fosse qui avait accueilli cette découverte (fig. 8). Sa forme, sa profondeur et sa taille confirment en tous point les éléments contenus dans le « testament » du pilleur. Plus particulièrement, la confrontation de son schéma d’organisation de la découverte avec la fosse elle-même permet de reconstituer l’organisation originelle de l’ensemble (fig. 19). Fig. 19 : A gauche, relevé en coupe et plan de la fosse découverte en 2022. Elle a vraisemblablement contenu le dépôt de Cobannus. A droite, superposition du schéma laissé par le découvreur et du relevé de la structure. Les tailles des différents objets représentés correspondent à la réalité. Comparé aux autres trésors de sanctuaires connus (par exemple dans le Loiret ceux de Neuvy-en-Sullias ou de Champoulet) le dépôt de Cobannus est particulièrement varié. Il reste tout de même dominé, comme dans la plupart des dépôts, par la statuaire en ronde-bosse et les monnaies. Sa composition témoigne également d’une volonté de la part des commanditaires de sélectionner certains mobiliers tels que des objets précieux (trois objets en or et vingt en argent) ou présentant une certaine qualité esthétique. Fig. 20 : Vue du sol d’une des pièces du bâtiment oriental, portant les traces du violent incendie qui a sanctionné l’abandon définitif du sanctuaire, vers 380 de n.-è. Cela pose évidemment la question des motivations qui ont conduit à l’enfouissement de toute cette richesse, vraisemblablement rassemblée dans la seconde moitié du IVe siècle. Les fouilles récentes ont d’ailleurs mis en évidences des traces d’incendie dans les états les plus tardifs des sanctuaires voisins (Montmarte, Nitry et Crain), ce qui reflète un contexte particulièrement agité. A Nitry, la statue de culte, encore ornée d’un collier de perles datable du milieu du IVe siècle, est détruite et laissée sur place. Une couche contenant des monnaies de la dynastie valentinienne la surmonte. A Montmarte, au Vault-de-Lugny, le temple et ses ornements font l’objet d’une destruction en règle, qui s’accompagne du morcellement et du rejet des célèbres statues de cultes aujourd’hui conservées au musée de l’Avallonnais. Les séries monétaires se closent, là encore, avant l’époque théodosienne. Le sanctuaire de Crain a lui aussi fait l’objet d’un saccage systématique, avec la destruction de la statue de culte de Minerve. Sa base a été retrouvée dans la cella, alors que son buste a été découvert dans un puits à plusieurs centaines de mètres de là. Ce contexte de destruction volontaire des sanctuaires du secteur n’est pas perceptible dans les établissements ruraux voisins. Ce sont donc précisément les lieux de culte païens qui sont visés, dans un contexte politique régional assez calme. Il semble possible de mettre ces évènements en corrélation avec l’action de saint Martin et de ses acolytes, justement dans les années 380 de notre ère. Comme le rapporte sa vita, écrite en 396-397 par Sulpice-Sévère, Martin, encouragé par le contexte politique antipaïen à Rome et par les édits de Valens puis de Théodose Ier, a mené une violente campagne d’éradication de la religion polythéiste dans le territoire de la cité d’Autun. Cette hagiographie presque contemporaine des faits nous rapporte des scènes de destructions systématiques de temples et d’idoles, accompagnées d’humiliation des fidèles. La similitude des observations faites sur les sites de Nitry, Crain, Montmarte et Couan, dans un rayon de quelques kilomètres au nord du territoire éduen, semble fournir un éclairage direct à cet épisode de fanatisme religieux (fig. 21). L’étude des niveaux d’abandon du sanctuaire de Couan (état 7c, fig. 20) confirme en grande partie cette impression, puisque l’incendie généralisé du site de produit apparemment peu après 378 d’après les monnaies qui se sont retrouvées piégées sous les toitures effondrées. On note en effet l’absence, étonnante dans le secteur, des abondantes séries monétaires des années 380 / 390, aux noms de Magnus Maximus et de Théodose. Fig. 21 : « Saint Martin détruit les idoles ». Gouache sur papier de Luc-Olivier Merson (1846-1920). Il est cependant postérieur aux années 355, période à laquelle on entreprend encore des constructions dans le bâtiment septentrional. Pourtant, le TPQ monétaire du trésor de Cobannus démontre qu’il a été mis en terre peu après 363 de n.-è. L’absence de frappes de la dynastie valentinienne dans cet ensemble est un indice majeur. Très communes dans la région, elles sont présentes, comme nous venons de le voir, dans les niveaux d’abandon du sanctuaire. Il y a donc un décalage d’une dizaine d’années entre la mise en terre du dépôt et la destruction du site. Les fouilles ont plutôt démontré que l’enfouissement dépôt de Cobannus sanctionnait la fin d’un ultime regain de dynamisme sur le site. Dans les années 350/360, le site connaît une certaine activité constructive, avec le réaménagement du bâtiment septentrional, le curage du fossé et l’installation de la terrasse, peut-être la construction de nouvelles pièces dans le bâtiment oriental (fig. 18). On ne peut oublier que cette date de 363 correspond à la fin du règne de Julien II, dernier empereur païen. Cela clôt une séquence de répit pour l’ancienne religion, après les premières attaques perpétrée sous le règne de Constance II. C’est plutôt ce contexte, l’accumulation de signes menaçants contemporains de la prise de pouvoir de Valens et Valentinien, qui aurait pu conduire les responsables du culte à la dissimulation des biens du temple. La découverte et l’étude de la fosse lors de la campagne 2022 démontrent que la fosse qui a recueilli le trésor ne présentait aucun aménagement particulier. Il s’agit d’un creusement en pleine-terre dimensionné à la mesure des objets qui devaient y prendre place. Rien à voir avec un aerium longuement aménagé ou monumentalisé comme l’est le célèbre tronc monétaire du sanctuaire voisin de Crain « Buisson de la Parparée ». Sans parler d’urgence, on distingue ici une démarche teintée d’un certain empirisme. Cette impression est renforcée par sa position topographique dans le complexe cultuel. Il n’a pas été déposé dans un bâtiment particulier, pas plus que dans l’espace consacré du sanctuaire, le temenos, où on pourrait penser qu’étaient conservés les objets les plus précieux appartenant à la divinité. Il semble que ces différents paramètres (faible profondeur, fosse sans aménagement, rejet loin du cœur du complexe dans une zone périphérique, disposition des objets sans soin ou ordre spécifique) dénotent une certaine précipitation, tout du moins une action rapide destinée à soustraire cette richesse à une éventuelle spoliation. La position de la fosse, dans la cour 5, n’est cependant pas totalement anodine. Elle prend place au milieu d’autres structures, à mi-distance de deux bases maçonnées qui pouvaient, le cas échéant, servir de repères. Ces divers aménagements (bases de stèles ou d’édicules, mais aussi fosses à dépôts de vases) nous indiquent d’ailleurs que cette cour revêtait probablement un caractère sacré. Tous ces indices cumulés nous confirment que le dépôt des objets du culte a été motivé par un climat devenu délétère pour les cultes païens. On peut supposer cependant qu’il s’agissait d’un enfouissement temporaire, dans l’attente du retour à des temps meilleurs. Force est de constater que les individus qui ont procédé à cette dissimulation ont été empêchés de venir les remettre au jour…

Pierre-stanislas.nouvel@u-bourgogne.fr

Déroulement des opérations

Le sanctuaire de Cobannus, de l’époque laténienne à l’Antiquité tardive

Un temple à plan centré caractéristique

Datation et motivation de l’enfouissement du trésor de Cobannus

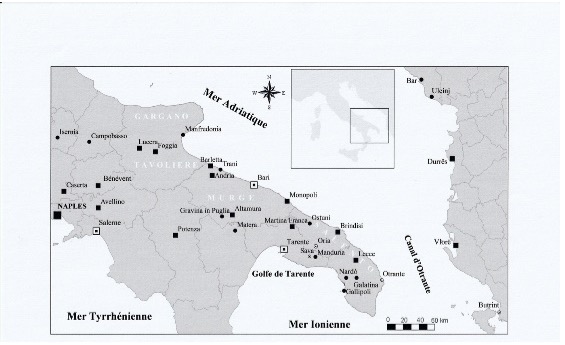

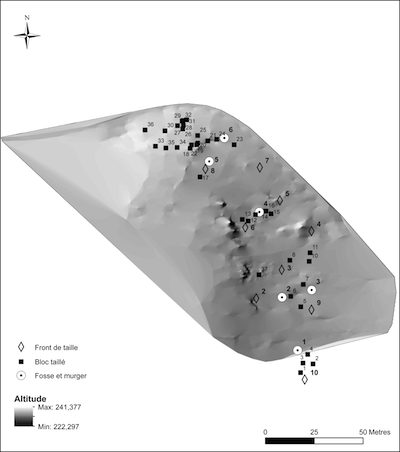

Limes et Ager. Analyse archéologique des constructions linéaires en pierre sèche (Italie) / campagne 2023

Limes et Ager. Analyse archéologique des constructions linéaires en pierre sèche : un outil pour l’archéologie des systèmes agraires et de l’organisation des espaces euro-méditerranéens. Campagne de terrain 3-14 juillet 2023 Au sein de l’axe « Fabrique du paysage », ce programme de recherches porte sur le bâti rural en pierre sèche des plateaux calcaires de la Pouille (Italie sud-orientale). Ici, depuis de nombreux siècles, l’épierrement a fourni la matière pour bâtir d’innombrables aménagements, qu’il a toujours été plus économique de conserver ou abandonner que de démonter. Certains murs et pierriers linéaires parementés peuvent atteindre jusqu’à une dizaine de km de long. À partir de l’année 2023, les grands murs, pierriers et clapiers à caractère linéaire et parcellaire en pierre sèche de la région ont été constitués en corpus spécifique et mis au centre d’un programme réunissant des spécialistes de géohistoire, géoarchéologie, construction en pierre sèche, archéologie agraire, archéologie du bâti et géomatique. Outre Giovanni Stranieri, porteur du projet et spécialiste de l’archéologie des paysages agraires, Pascale Chevalier et Mélinda Bizri apportent leur expertise en archéologie du bâti tandis qu’Amélie Quiquerez supervise les approches géoarchéologiques. De plus, une collaboration a été établie avec l’UMR 5600 EVS-ISTHME (Lyon-Saint-étienne), à laquelle appartiennent Sarah Réault, qui travaille sur les aspects géohistoriques, et Pierre-Olivier Mazagol, géomaticien. Enfin, l’équipe est complétée par Louis Cagin (Association « Une pierre sur l’autre », Drôme), murailleur professionnel et auteur de publications sur les techniques de construction en pierre sèche. Au mois de juillet 2023, une équipe de douze opérateurs – chercheurs et étudiants – a inauguré le relevé photogrammétrique, la couverture photographique à basse altitude et la caractérisation morphologique et structurale du plus imposant des murs et pierriers parementés (localement « paretoni ») de la Pouille (longueur actuellement observable 2260 m, 1,5 à 3 m de hauteur et 2 à 7 m de largeur), situé à l’est de Tarente, sur la commune de Sava. Mélinda Bizri a dirigé une équipe constituée de Nadia Saint-Luc, Nans Vidal et Océane Theillac dans la réalisation du relevé photogrammétrique du versant oriental du tronçon central du paretone, long de 527 m. Parallèlement, David Pilloix a réalisé une couverture photographique exhaustive de la totalité du paretone, via plusieurs survols de drone à basse altitude. En même temps, Pascale Chevalier et Louis Cagin, avec l’aide de Marie Sannajust et Esther Souriot, ont réalisé la description typo-morphologique des élévations, appuyée sur une lecture structurale de l’appareillage, à la recherche des phases de construction, sur le versant oriental du tronçon central. Margaux Rogazy, étudiante en prépa BCPST, a réalisé un relevé phytosociologique et arachnologique sur les deux versants du paretone, afin de repérer d’éventuelles différences concernant l’histoire de l’utilisation du sol. Enfin, Sarah Réault et Giovanni Stranieri ont parcouru la masse parcellaire autour du paretone, afin de documenter la variété typologique des aménagements en pierre sèche, les caractéristiques pédologiques et géomorphologiques du secteur, les possibilités d’accès à l’eau et l’utilisation du sol. Cette action a permis également d’établir un contact direct avec plusieurs propriétaires des parcelles environnantes et notamment avec ceux qui pourraient autoriser la réalisation de sondages dans leur propriété dans les années à venir. Les résultats de cette année probatoire sont à nuancer selon les postes d’actions. En effet, le relevé photogrammétrique a nécessité un gros travail de débroussaillage que nous avions sous-estimé. Nous demanderons pour l’an prochain une intervention en amont des services de la mairie afin de procéder plus rapidement au relevé du versant occidental. En revanche, la caractérisation morphologique et structurale, menée par Louis Cagin et Pascale Chevalier, a d’ores et déjà produit des résultats concrets et très prometteurs : la lecture du mur a permis de détecter des secteurs pouvant correspondre à d’anciens passages, des cabanes ou des abris temporaires effondrés, qui n’avaient pas été décelés jusqu’alors. Ainsi, le paretone semble devoir sa forme matérielle actuelle au fait qu’il s’est constitué en clapier sur une longue période de temps, augmentant de volume au fur et à mesure des épierrements et des dépôts atour d’un noyau initial bien moins monumental. Il semble que notre ouvrage doit donc être pensé comme un bâti évolutif, un aménagement à long terme, qui consigne l’information de chaque phase de la construction, de l’état initial – daté entre 670 et 880 n.è., sur la base des données actuellement disponibles – à sa forme actuelle. Cette hypothèse de lecture est confortée par le réexamen des photos et des relevés issus de sondages menés par le passé et devra être ultérieurement vérifiée par les sondages à venir. La lecture technique de l’ouvrage devra également prendre en compte les informations géo-pédologiques et l’appareillage de chacune des phases de dépôt dans le but d’interpréter l’ouvrage comme un reflet de l’aménagement agraire des parcelles alentours. Sur la base de ces résultats, nous pouvons envisager un programme de plus grande envergure, s’échelonnant sur la période 2024-2027. Une fois achevé le relevé photogrammétrique et la lecture structurale du versant ouest, plusieurs sondages seront menés sur le paretone de Sava, ainsi que sur les murs qui s’y connectent, assortis d’une étude géomorphologique et d’une étude géohistorique incluant la carte archéologique déjà constituée par le passé. À l’échelle de la région, nous allons également mener la caractérisation morphologique et structurale d’au moins deux autres délimitations similaires ; nous compléterons aussi le recensement de toutes les macrostructures linéaires en pierre sèche régionales, déjà réalisé par le passé. Enfin, l’organisation d’une série de rencontres scientifiques autour de ces structures liminaires et parcellaires en pierre sèche, actives ou fossiles, fera de Dijon le centre de gravité d’études comparatives à l’échelle européenne. Dès le printemps prochain, nous organiserons un séminaire de recherche comparatif portant sur l’architecture en pierre sèche dans les territoires de la Pouille, de la Bourgogne et du Grand Est. Afin de fournir une assise plus robuste au projet, un deuxième partenariat va être officialisé avec l’Università del Salento (Lecce, Italie) en la personne de Paul Arthur, archéologue médiéviste, et de Girolamo Fiorentino et Anna Maria Grasso, archéobotanistes. Nous escomptons encore proposer une collaboration, sous une forme qui reste à déterminer, avec l’École française de Rome.

Le cas de la Pouille (Italie) et approches comparatives.

Axe « Fabrique du paysage » – Projet BQR Région 2023

[Lien vers la fiche du projet]

Fouille programmée de l’abbaye de Chéhéry, Châtel-Chéhéry (08), campagne 2023

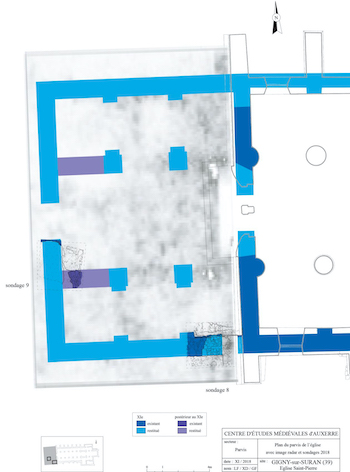

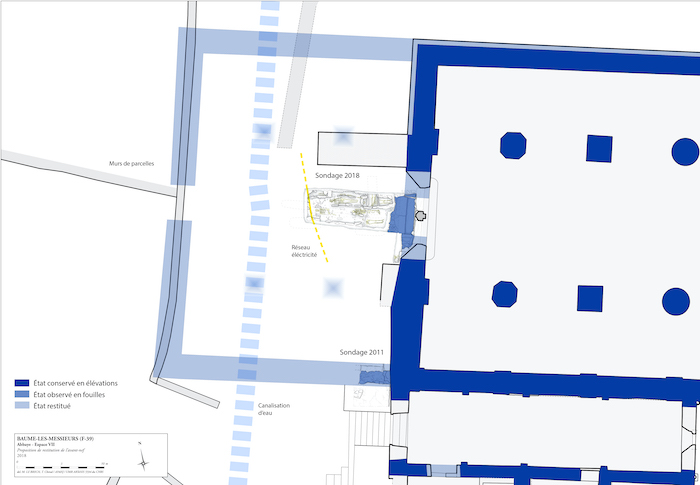

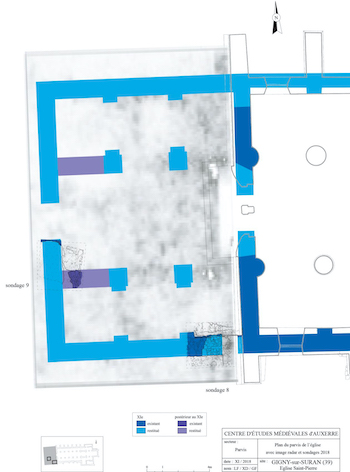

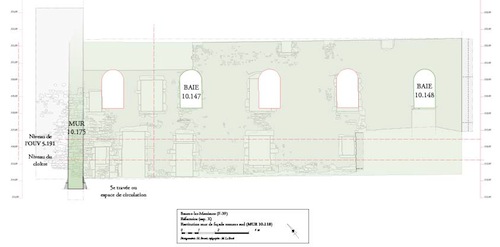

Responsable : E. Gaugé, Sra, Drac Grand Est Cette campagne de fouille (ouverture de 80 m²) succède à une campagne de prospections géophysiques réalisées en 2021 et à un premier sondage en 2022. Ce dernier a permis de vérifier la conservation des vestiges et l’amplitude stratigraphique. Il a livré plusieurs occupations depuis les XIVe-XVe siècles jusque l’époque contemporaine. La campagne 2023 considère une de ces occupations, la plus ancienne repérée au sein du sondage. Elle est composée d’un premier bâtiment, dont témoignent deux murs parallèles et plusieurs niveaux d’occupation. Ces deux murs gouttereaux sont de belle facture et sont associés à un premier niveau de circulation posé directement sur les fondations et qui réutilise des carreaux de pavement des XIIIe et XIVe siècles (Fig. 1). Ils présentent un fort pendage vers le centre de l’emprise, dû à la fois au creusement plus tardif de sépultures mais aussi au substrat alluvionaire gorgé d’eau. À ce souci, semble avoir été trouvée une solution à travers l’installation de drains en terre cuite qui mènent à une fosse récupérant ces eaux. Ces drains sont recouverts d’un autre pavage qui témoigne de la continuité d’occupation de la pièce. La construction de cette dernière est postérieure au XIVe siècle puisque les carreaux ne sont pas dans leur disposition d’origine. La salle a vraisemblablement été abandonnée au milieu du XVIIe siècle. L’indigence du mobilier et l’absence de structures caractéristiques (banquettes, cheminée…) ne permettent pas de proposer de fonction pour cet espace. Le mur oriental de ce bâtiment est repris lors de la construction d’un autre édifice au cours du XVIe siècle alors que le premier est encore en élévation. Il sert de mur occidental à un bâtiment de très grande envergure se développant vers l’est. Un escalier entre deux murs de refend permettait probablement le passage entre ces deux bâtiments. La zone est ensuite abandonnée et sert à l’ensevelissement de quelques sépultures. La population découverte, deux hommes, une femme, un individu non déterminé avec un péri-natal et deux enfants est représentative d’une population de cimetière paroissial, même si la faible quantité de sépultures ne le confirme pas. Leur présence peut supposer que l’église ancienne est à proximité. Cette hypothèse d’un premier bâtiment de culte à proximité de l’église du XVIIIe siècle a d’ailleurs été évoquée dès l’année passée mais n’a pu encore être vérifiée. L’étude des plans anciens a conduit à implanter la fouille au sein de l’église du XVIIIe siècle, en supposant qu’elle reprenait l’emplacement du premier édifice de culte. Quatre supports de pilier et un mur gouttereau combinés au mur d’abside découvert l’année dernière permettent de confirmer cette position au centre de l’édifice moderne (Fig. 2). L’an passé, nous avions identifié un mur ancien servant de fondation au gouttereau sud de l’église du XVIIIe. Il a été à nouveau retrouvé cette année plus à l’est. Nous supposons qu’il pourrait s’agir de la reprise d’un mur de l’église ancienne lors de la construction moderne. L’église primitive pourrait alors se situer immédiatement au sud du cloître du XVIIIe siècle. Le sondage de l’année prochaine, s’il est autorisé, sera destiné à vérifier la présence du premier bâtiment de culte juste au sud de l’église moderne.

Equipe : outre les bénévoles, le projet associe E. Wermuth, L. Poupon, A. Berthon, C. Duval (Eveha), P. Testard et A. Louis (Inrap), V. Legros (Sra, Drac Hauts-de-France)

Dates de chantier : 26 juin au 7 juillet 2023

Financement : DRAC Grand Est

Fouilles de l’habitat et de l’enceinte palissadée de Val-des-Marais (Morains-le-Petit) « Le Pré à Vaches » (Marne)

Un habitat du Néolithique récent (3600-2900 avant J-C. ) a été mis au jour dans la région des Marais de Saint-Gond, à Val-des-Marais (Morains-le-Petit) « Le Pré à Vaches » (Marne, France). Cette découverte majeure, attendue depuis 150 ans, a été réalisée au cours de l’été 2023 grâce à une évaluation archéologique réalisée dans le cadre du programme de recherche sur le Néolithique de la région des Marais de Saint-Gond. Ce projet est coordonné par Rémi Martineau (CNRS), en partenariat avec l’INRAP, et subventionné par la DRAC Grand Est, la Communauté de communes Paysages de Champagne et la Mairie de Val-des-Marais. Le site se trouve dans la plaine de Champagne, dans la partie orientale des marais de Saint-Gond, en amont de la vallée du Petit Morin. Ce secteur, parfois appelé « sources » du Petit Morin, correspond en réalité à un fort battement de la nappe phréatique qui vient parfois inonder cette zone canalisée anciennement (fig. 1). Figure 1 : vue aérienne par drone du site de Val-des-Marais « Le Pré à Vaches » (Marne). Photo Jonathan Desmeulles, CNRS. La détection du site a été réalisée à partir de tranchées et de sondages correspondant à une superficie de 3800 m2. Il comprend au moins une enceinte palissadée et peut-être une deuxième enceinte accolée. A proximité ont été mis au jour deux grandes fosses dépotoirs, un puits et un bâtiment datés du Néolithique récent (fig. 2). Figure 2 : vue zénithale des sondages. En haut à gauche la palissade, au centre une fosse dépotoir et le bâtiment accolé à un tronçon d’enceinte. Photo Jonathan Desmeulles, CNRS. Les empreintes des poteaux refendus en deux sont remarquablement bien conservées dans les parties crayeuses (fig. 3). Un puits d’environ 2 m de diamètre, bien daté du Néolithique récent par la céramique, permettait d’accéder à la nappe phréatique. Deux grandes fosses d’une vingtaine de mètres de diamètre ont livré de la céramique, de l’industrie lithique et de la parure caractéristiques du Néolithique récent. L’une d’elles a sans nul doute été fouillée par André Brisson dans les années 1920. Figure 3 : Val-des-Marais (Marne). Vue de l’enceinte palissadée en cours de fouilles. Photo Rémi Martineau, CNRS. Entre l’enceinte et une de ces grandes fosses a été mise au jour une portion d’un bâtiment à deux nefs de 3 m de large qui se termine en abside. Sa datation au Néolithique récent est assurée par le fait que la couche supérieure de comblement de la grande fosse adjacente, bien datée du Néolithique récent par la céramique et la parure, vient recouvrir les trous de poteaux de ce bâtiment, ce qui explique que ceux-ci ne soient pas visibles à la surface de cette fosse (fig. 4). Ces différentes structures semblent constituer un ensemble organisé que seule une fouille extensive permettra de documenter en détail. Figure 4 : site du Néolithique récent de Val-des-Marais (Marne). De gauche à droite une fosse dépotoir, un bâtiment à abside et un tronçon de la palissade. Photo Rémi Martineau, CNRS. Dans cette partie nord des sondages, trois fosses en Y ont également été mises au jour. L’absence de mobilier ne permet pas pour le moment de les dater. Dans ces sondages des fosses et des trous de poteaux protohistoriques et, dans une moindre mesure, antiques, ont également été mis au jour. Dans la partie sud de la parcelle évaluée, une large dépression naturelle d’une vingtaine de mètres de diamètre a été sondée à la pelle mécanique. Cette dépression a servi de point d’eau au Néolithique (datation céramique, fig. 5) comme l’attestent les nombreuses empreintes de pattes de bovidés qui ont été observées sur sa périphérie. Il n’est pas encore déterminé si ce point d’eau situé dans une dépression au départ naturelle a fait l’objet d’un creusement sous forme d’un puits dès cette époque. En revanche un puits a clairement été creusé dans cette dépression à la fin du Hallstatt, comme l’atteste la céramique trouvée à 5 m de profondeur. Le fond n’a pas été atteint pour des raisons techniques. Dans ce secteur, deux silos, deux fosses et plusieurs trous de poteaux sont également datés de l’âge du Fer. Figure 5 : quelques exemples de tessons céramiques caractéristiques provenant de Val-des-Marais (Marne). Photo Rémi Martineau, CNRS. Cette évaluation archéologique a permis de détecter au moins une enceinte palissadée, au moins un puits, au moins deux grandes « fosses » dépotoirs et un bâtiment en abside datés du Néolithique récent par la céramique. Les structures mises au jour concernent une aire d’environ 5000 m2, mais le site pourrait s’étendre sur plusieurs hectares. Il s’agit d’un site majeur, d’une grande importance pour la connaissance du Néolithique de la moitié nord de la France. Cette découverte constitue une étape importante de ce projet de recherche et ouvre de nombreuses perspectives pour la connaissance du Néolithique. Dans la région des Marais de Saint-Gond, la découverte d’habitats néolithiques est attendue depuis 1872. Le baron Joseph de Baye qui avait découvert de grandes quantités de silex taillés dans les champs, a cherché à identifier les lieux de vie des populations qui habitaient la région au cours de la Préhistoire. Il entreprit alors de nombreuses fouilles et découvrit plus de cent hypogées, mais il ne trouva jamais les habitats qu’il cherchait. C’est André Brisson qui a découvert le site de Val-des-Marais « Le Pré à Vaches » en 1924, à partir d’outils en silex trouvés dans la terre noire des taupinières. Il a ensuite réalisé des fouilles ponctuelles jusqu’en 1933, mais l’absence de décapages mécaniques ne pouvait lui permettre de dégager et de comprendre ces grandes structures, ni l’organisation spatiale du site. Ce site d’habitat vient compléter nos connaissances sur cette région qui recèle déjà une très grande richesse archéologique pour cette période du Néolithique récent. Rappelons que 135 hypogées, 5 allées couvertes mégalithiques, 15 minières de silex couvrant plus de 400 ha, 8 polissoirs mégalithiques et des champs mis en culture par écobuage y sont déjà connus. Un tel ensemble de sites représentant tous les aspects de la société (domestique, funéraire, artisanal et agricole) ne connaît pas d’équivalent en Europe occidentale pour cette période. C’est à ce titre que cette découverte majeure prend toute son ampleur scientifique. Elle devrait permettre de répondre à de nombreuses questions sur les modes de vie et sur les relations entre les groupes humains qui vivaient dans cette région à cette période. Elle ouvre également de nombreuses perspectives de comparaisons entre les habitats et les sépultures, et devrait permettre de reconstituer l’organisation sociétale, économique et territoriale des sociétés du Néolithique. Rémi Martineau, Fabien Langry-François et Guillaume Lépine

Le sanctuaire périurbain du Chiron Fauché à Ardin (79) : Bilan de la campagne de fouille 2023

Une campagne de fouille s’est déroulée à Ardin dans le département des Deux-Sèvres pendant 3 semaines du 4 au 22 septembre 2023 où une équipe d’une vingtaine de personnes ont œuvré sous la direction de Romain Storaï (UMR 6298 ARTEHIS) sur le site de l’agglomération antique du Chiron Fauché entre les communes de Coulonges-sur-l’Autize et Ardin. L’équipe de terrain était principalement composée d’étudiants en archéologie des universités de Bordeaux, Dijon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et Rennes. Cette première campagne de fouille sur le site intervient après deux campagnes de prospections pédestres et géophysiques (2021 et 2022) ayant permis de caractériser une partie de la morphologie interne de l’habitat groupé antique, jusqu’alors méconnue. A la suite des acquisitions géophysiques réalisées en 2022 à l’emplacement du sanctuaire périurbain de l’agglomération, la fouille a ciblé ce lieu de culte se situant dans la partie méridionale de l’habitat groupé qui se développe sur une cinquantaine d’hectares dans la plaine au nord de l’ensemble cultuel. La fouille a permis de mettre en évidence trois états successifs du sanctuaire aperçu lors de acquisitions géophysiques : le premier état est composé d’un sanctuaire augustéen dont seule l’entrée du péribole a pu être documentée étant donné que le temple se trouve hors de l’emprise de fouille. Le second état met en place un temple à plan centré de tradition celtique aux dimensions modestes et le dernier état présente une phase de monumentalisation caractérisée par un péribole portiqué et un temple à plan classique. Le site présentant un état de conservation permettant une lisibilité optimale des vestiges, l’évolution du sanctuaire entre les Ier et le IIIe siècle de notre ère a pu être documentée afin de poursuivre les investigations en extensif dans la partie septentrionale du sanctuaire en 2024. Ainsi, quelque 300 fragments de blocs architecturaux sculptés ont pu être retrouvés dans les niveaux de démolition du troisième état du sanctuaire. Ces éléments permettront, après leur étude, de restituer une grande partie des décors architecturaux du temple à plan classique. Dans ces mêmes niveaux d’abandon, l’élément le plus marquant de la fouille a été la découverte des statues de divinités représentant Mercure et Rosmerta. La combinaison de ces deux divinités, courante dans le nord-est de la Gaule, est inédite pour la Centre-Ouest. Parallèlement, la fouille des niveaux d’occupation des sanctuaires successifs a permis de mettre au jour des dépôts cultuels devant les façades des temples. Ces dépôts sont notamment composés de monnaies, pigments et de haches polies néolithiques. Vue de l’entrée du sanctuaire augustéen conservé sous les temples postérieurs (Cl. M. Delahaye) Vue générale de la fouille à la fin du chantier (Cl. Th. Roquet) Visage de la statue de la divinité Rosmerta (Cl. R. Storaï)

La léproserie médiévale de Fleurey-sur-Ouche / campagne 2023

Depuis 2020, des recherches sont en cours à l’est du village de Fleurey-sur-Ouche, le long du chemin menant à Velars-sur-Ouche et à proximité de la rivière ; elles visent à compléter les données récoltées dans le cadre préventif sur la configuration du village et son évolution au cours du Moyen Âge et de l’Époque moderne. Plusieurs maçonneries en élévation sont observables sous le couvert forestier (fig-1), à 1,3 km du village. Ces maçonneries avaient fait l’objet d’observations préalables par des membres de l’Association Histoire et Patrimoine de Fleurey-sur-Ouche (HIPAF). Le tracé de ces murs (courbes pour certains) est conservé dans la forme particulière du morcellement cadastral observable sur le plan de 1812. Vue par drône d’une partie des maçonneries et d’un sondage © J. Berthet, Inrap La toponymie nous incite à penser qu’il s’agit de vestiges de murs liés à la présence d’une léproserie, attestée dans les sources archivistiques à la fin du XIIIe siècle et au XVe siècle. Le site se situe en effet à proximité immédiate de la « Combe Maladière ». Le positionnement des vestiges par rapport au bourg de Fleurey est également tout à fait compatible avec cette hypothèse : les établissements accueillant des lépreux se devaient en effet d’être éloignés des villages afin de ne pas propager la maladie, mais le long des voies de passage dans le but de pouvoir récolter l’aumône. Il est fort probable que les murs actuellement en élévation soient liés à des structures agropastorales récentes mais qu’elles résultent du démantèlement des bâtiments de la léproserie abandonnée à la fin du Moyen Âge. Les sondages effectués en 2022 nous avaient permis de confirmer la fréquentation des lieux entre le XIIIe et le XIVe siècle, grâce à la présence de céramique, d’éléments de décors vestimentaires métalliques et de clous mais aussi déchets fauniques, dans un ratio de densité important compte-tenu de l’étroitesse des fenêtres d’investigation. En 2023, une équipe, composée d’étudiants et de membres de l’HIPAF, a ouvert plusieurs autres sondages (fig-2), qui ont permis de compléter les informations sur l’occupation des lieux. De nombreux artefacts ont à nouveau été trouvés, fixant la chronologie établie (fig-3). La découverte majeure de cette dernière campagne est la mise au jour, à quelques centimètres de profondeur, d’une maçonnerie de belle facture, en lien avec les niveaux datés du bas Moyen Âge, qui laisse présager la bonne conservation de certains bâtiments de la léproserie, malgré la récupération des matériaux. Sondages en cours de fouille © G. Pertuisot, Inrap/Umr ARTEHIS Ces recherches, qui sont financées par le SRA de Bourgogne-Franche-Comté et soutenues par l’Inrap par l’octroi de jours/hommes, mobilisent plusieurs chercheurs de l’UMR, parmi lesquels Georgie Baudry, Anne-Lise Bugnon et Caroline Lachiche. Fragments d’une céramique mystérieuse © G. Pertuisot, Inrap/Umr ARTEHIS Ce programme est une occasion unique de documenter l’histoire d’un établissement de soin et de relégation, dont peu d’exemplaires ont été abordés jusqu’à présent par le biais de l’archéologie. Gaëlle Pertuisot

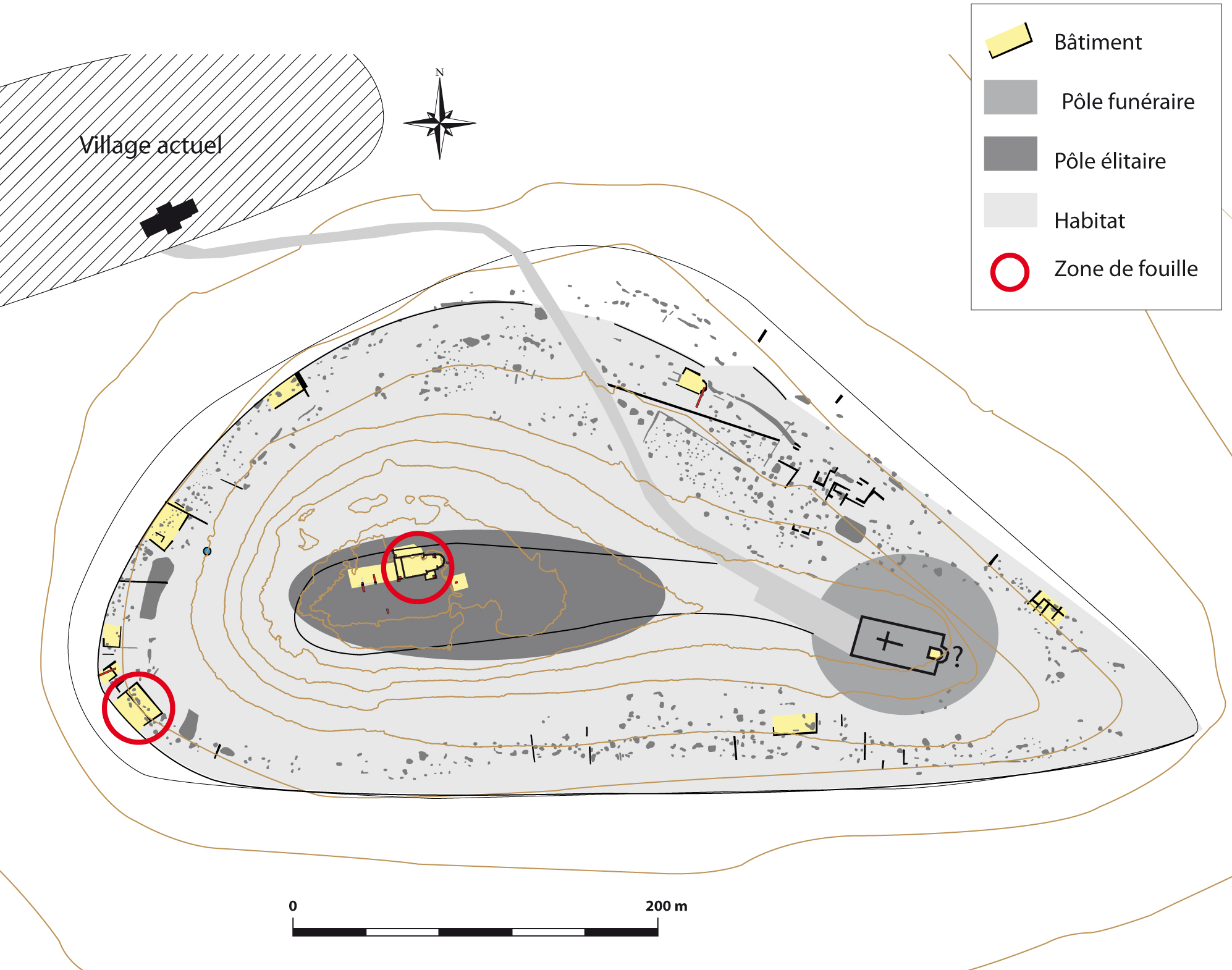

La Montagne de Saint-Laurent à Mesmont (21), bilan de la campagne 2023

Responsable : A. Guicheteau La butte-témoin de la Montagne de Saint-Laurent à Mesmont domine largement la moyenne vallée de l’Ouche. Elle offre un plateau de 13 hectares cerné de pentes abruptes et dominé par un éperon central d’environ 3 hectares. Plusieurs campagnes de recherches conduites depuis le XVIIIe siècle montrent que le site est fréquenté depuis le néolithique, et plus intensément au 1er âge du Fer. Les recherches actuelles visent à mieux comprendre la nature de l’occupation du site au cours de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, période de l’histoire du site jusqu’ici plutôt méconnue, alors même qu’elle livre des vestiges nombreux et bien conservés. Le programme de prospections thématiques de 2019-2021 a démontré l’existence d’une petite agglomération perchée et l’objectif de la fouille programmée pluriannuelle des années 2022-2024 est de mieux l’appréhender (fig. 1). Localisation des zones de fouille sur le plan du site au haut Moyen Âge, établi d’après les données Lidar, géophysiques et de fouilles © A. Guicheteau, avec F. Mona, F.-X. Simon et Matthieu Thivet En effet, si les sources écrites, notamment hagiographiques, permettent d’envisager le site comme un lieu de pouvoir, chef-lieu d’un pagus au haut Moyen Âge, seule l’archéologie est à même de saisir sa matérialité. Deux zones de fouille sont concernées dans ce cadre triennal. Sur l’éperon central, la fouille se concentre sur l’étude d’un vaste bâtiment à abside, probablement un lieu de culte, mesurant près de 27,5 m de long dans l’œuvre (fig. 2). Si l’absence de sépultures questionne, le plan du bâtiment, l’abondance des fragments de verre à vitre ou de luminaires et la présence d’aménagements particuliers, notamment les traces d’une possible barrière de chœur en bois, constituent autant d’arguments en faveur d’une interprétation comme édifice cultuel. Les dernières campagnes de fouilles permettent de préciser le plan et la chronologie de l’édifice, peut-être construit dès le Ve siècle. Elles montrent en tout cas la réalisation d’un vaste programme de construction, que l’on qualifierait volontiers d’édilitaire, sur le sommet du site, et la puissance du commanditaire, d’autant plus que le bâtiment à abside s’insère dans un complexe bâti plus vaste, connu par des sondages des années 1970 rouverts en 2020. À ce stade, la chronologie du matériel récupéré dans ce secteur ne dépasse pas le VIIIe siècle. Fouille de l’abside du probable lieu de culte © A. Guicheteau Sur le plateau, en contrebas de l’éperon central, l’objectif est d’appréhender l’habitat en marge du pôle aristocratique qui se dessine sur la partie sommitale. Les prospections géophysiques de 2020 avaient révélé plusieurs bâtiments sur fondations de pierres. Le choix s’est porté sur le mieux conservé a priori (fig. 3). Il recoupe un petit bâtiment sur solins de pierres de deux pièces, dont l’une présente un sol en béton de tuileau laissant voir le négatif de pilettes d’hypocauste. À ce stade, la stratigraphie et le matériel le situent dans le courant du Ve siècle. Le vaste bâtiment maçonné postérieur, occupé durant les VIe-VIIe siècles, se développe sur environ 22 m de long et sur près de 12 m de large. D’après les premiers résultats, il s’organise autour d’une pièce centrale flanquée de deux annexes et d’une galerie de façade. La qualité de la construction et du matériel récupéré – armement, accessoires vestimentaires, etc. – montrent a priori le statut privilégié de ses occupants, questionnant davantage la nature de l’occupation. À l’issue du programme triennal, les fonctions et datations des édifices devraient être établies. Cela étant, de nombreuses interrogations demeurent à propos du site, notamment sur les formes et les fonctions des autres espaces et aménagements du complexe bâti localisé sur l’éperon central, mais aussi sur l’existence supposée d’un pôle funéraire et religieux à l’emplacement du cimetière paroissial actuel. Toujours est-il que les dernières recherches révèlent l’importance de ce type de site, dont la place est manifestement centrale dans l’organisation sociale, politique et économique du territoire. Vue par drone de la fenêtre de fouille de 2023 © J. Berthet

Collaboration d’ARTEHIS : Georgie Baudry (instrumentum périodes historiques), Florent Delencre (matériau de construction en terre cuite), Franck Ducreux (mobilier âge du Bronze), Axelle Grzesznik (responsable adjointe bâti), Michel Kasprzyk (mobilier Antiquité tardive), Lydie Joan (verre), Régis Labeaune (mobilier premier Âge du Fer)

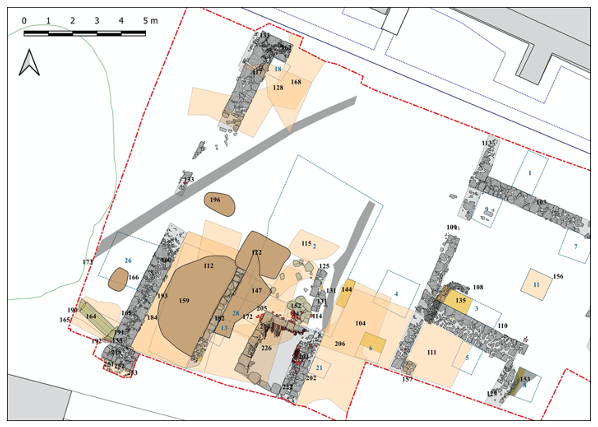

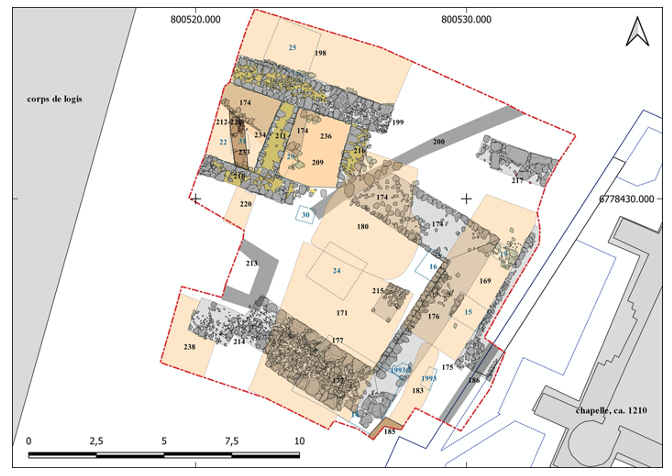

Bilan 2023 de la fouille programmée de la commanderie templière et hospitalière d’Avalleur

Dans le secteur à l’ouest de la chapelle, des fondations d’une grande largeur, entre 1,70 et 2 m, ont été retrouvées en 2022 et 2023. Leur orientation est divergente par rapport aux bâtiments templiers conservés. Trois maçonneries forment un retour d’angle ; ce sont des murs à double parement avec blocage interne. Les parements sont composés de blocs de calcaire local, parfois d’un très fort module. En 2023, il a été confirmé que ces maçonneries étaient antérieures aux murs de l’aile nord de la fin du 15e s. puisque ses fondations s’appuient en partie sur le mur 174. Nous serions ici face à un bâtiment d’a minima 11,50 m de long sur 8,50 m de large, hors tout. On connait des bâtiments de ce type, entre l’aula et la turris, sur des sites castraux, à l’image du château des comtes de Champagne de Chavot près d’Epernay. Les fondations de l’aile nord de la commanderie ont été retrouvé cette année. Il s’agit de maçonneries moins larges que celle d’époque templière (0,65 à 0,75 m en moyenne). Deux petites pièces ont pu être fouillée, ne livrant qu’un mobilier de leur époque de démolition (fin du 18e s.). La mise en place de cette aile nord remonte en revanche à la fin du 15e s. en lien avec la première extension du corps de logis qui se situe à l’ouest. Au sud de la chapelle, c’est un bâtiment d’origine templière qui a pu être en partie dégagé. Nous avons pu restituer sa longueur complète par la découverte de deux retours d’angle, soit une longueur hors tout de 15 m pour une largeur d’environ 7,85 m, soit une emprise au sol de presque 118 m², 80 m² environ de surface interne. Pour ce qui est de la largeur, nous pouvons en être assurée uniquement côté sud du bâtiment, en revanche sa moitié nord semble avoir été beaucoup plus récupéré puisque aucune maçonnerie, en dehors de l’angle nord-ouest, n’a pu être distinguée. L’emplacement d’un foyer monumental (2,85 x 2 m, soit 5,70 m² au sol) a été fouillé cette année dans l’angle sud-est de cet édifice, nous autorisant à l’identifier selon tout probabilité à la cuisine de la commanderie. La date de construction de ce bâtiment ne peut être déduit du mobilier archéologique retrouvé, puisque seul du mobilier provenant de sa démolition subsiste. En revanche, le fait qu’une canalisation récupérant l’eau de pluie du toit de ce bâtiment ait été mise au jour, puis un fourreau passant dans le mur 218, le tout se dirigeant vers la citerne au centre de la cour, plaide en faveur d’un bâtiment construit sous les Templiers, par analogie avec la chapelle, le corps de logis et l’aile sud, tout cela au sein d’une programme architectural prédéfini, cohérent et donc logiquement d’un même élan chronologiquement parlant ; nous serions face à une construction de la première moitié du 13e s. Ce bâtiment a livré des indices d’un fonctionnement encore a minima jusqu’au début du 15e s. par la présence d’une grande fosse semi-circulaire 184. Celle-ci a livré un abondant mobilier céramique, faunique, métallique, de très nombreuses tuiles et quelques restes de mortier culinaire en pierre. Ces objets sont parfois amalgamés, résultat d’une exposition à un feu intense ; la fosse, organique, noirâtre, est évidemment très charbonneuse. Ce mobilier pourrait donc évoquer une destruction par le feu du bâtiment au début du 15e s.

Fouille programmée de la commanderie templière et hospitalière d’Avalleur (Bar-sur-Seine, Aube)

L’année 2023 marquait la dernière année de la campagne triennale. Deux secteurs ont été à nouveau investigués : à l’ouest de la chapelle et au sud de celle-ci.

Sondages : Près du tumulus princier de Vix, Fontaine des Abîmes / 2023

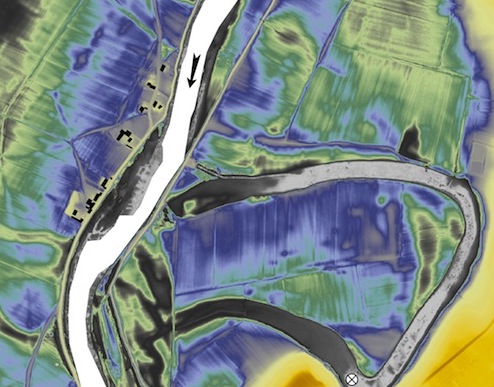

Près du tumulus princier de Vix : de nouvelles structures témoignent d’occupations diachroniques autour de la résurgence de la Fontaine des Abîmes Le secteur de la Fontaine des Abîmes présente un fort potentiel géoarchéologique, en raison à la fois de sa situation en plaine alluviale, au croisement de différentes dynamiques hydrosédimentaires, et de la présence de nombreuses structures archéologiques repérées à proximité. Elle se trouve également à moins de 2 km du mont Lassois, soulevant des questions liées aux accès et aux usages de l’eau par les populations. Du 12 au 23 juin 2023, une opération de sondages s’est déroulée à Montliot-et-Courcelles, commune limitrophe de Vix. Sous la responsabilité de Mégane Mignot et dans le cadre de sa thèse de doctorat, ce chantier s’est implanté en rive droite de la Seine en face du tumulus princier en rive gauche, près de la résurgence de la Fontaine des Abîmes. Quatre sondages associés à des problématiques archéologiques et géoarchéologiques ont livré des structures d’époques variées, témoignant d’une fréquentation de la plaine alluviale de la Seine sur le temps long. Notre opération avait pour objectif de vérifier la présence de certaines des structures suspectées, de les caractériser et de les dater. En effet, grâce aux prospections géomagnétiques du Deutsche Archäologische Institut (DAI) réalisées pour le PCR « Vix et son Environnement », une enceinte fossoyée et palissadée ainsi qu’une voie ancienne reliant le site à Châtillon-sur-Seine étaient attendues. De plus, les carottages sédimentaires menés dans le cadre du projet ArcheoGeoVix suggéraient l’existence d’un aménagement permettant de contenir la pièce d’eau associée à la résurgence des Abîmes. Les sondages ont confirmé la présence de ces différentes structures et ont permis de récolter des éléments de mobilier ou du matériel datable par radiocarbone : Ces nouvelles découvertes, inédites dans l’environnement immédiat du mont Lassois, renseignent sur l’évolution de la plaine alluviale et sur les occupations à différentes périodes et pour différents usages autour de la Fontaine des Abîmes. Ces résultats vont aussi permettre de mieux comprendre les conditions d’implantation et de préservation des structures archéologiques dans ce secteur. Cette opération, financée par le SRA Bourgogne-Franche-Comté, s’est déroulé grâce à la collaboration de plusieurs membres du laboratoire : A. Denaire, A. Dumontet, J.-P. Garcia, J. Lauzanne et A. Quiquerez, et grâce la participation de quatre étudiants de L3. Merci à Bruno Chaume et au PCR « Vix et son Environnement » de nous avoir aidé dans l’organisation du chantier. Sondage de l’enceinte : fouille d’un trou de poteau et préparation des photographies du fossé. Sondage du foyer à pierres chauffantes : les nombreuses pierres reposant sur une couche de charbon, comblent la fossé creusée dans les graviers alluviaux du substrat Sondage de la digue : vue du mur qui renforce côté externe la masse d’argiles et de galets. A l’arrière-plan, le sondage de l’enceinte.

L’établissement rural enclos de Villevenard « La Croix Folle » / 2022

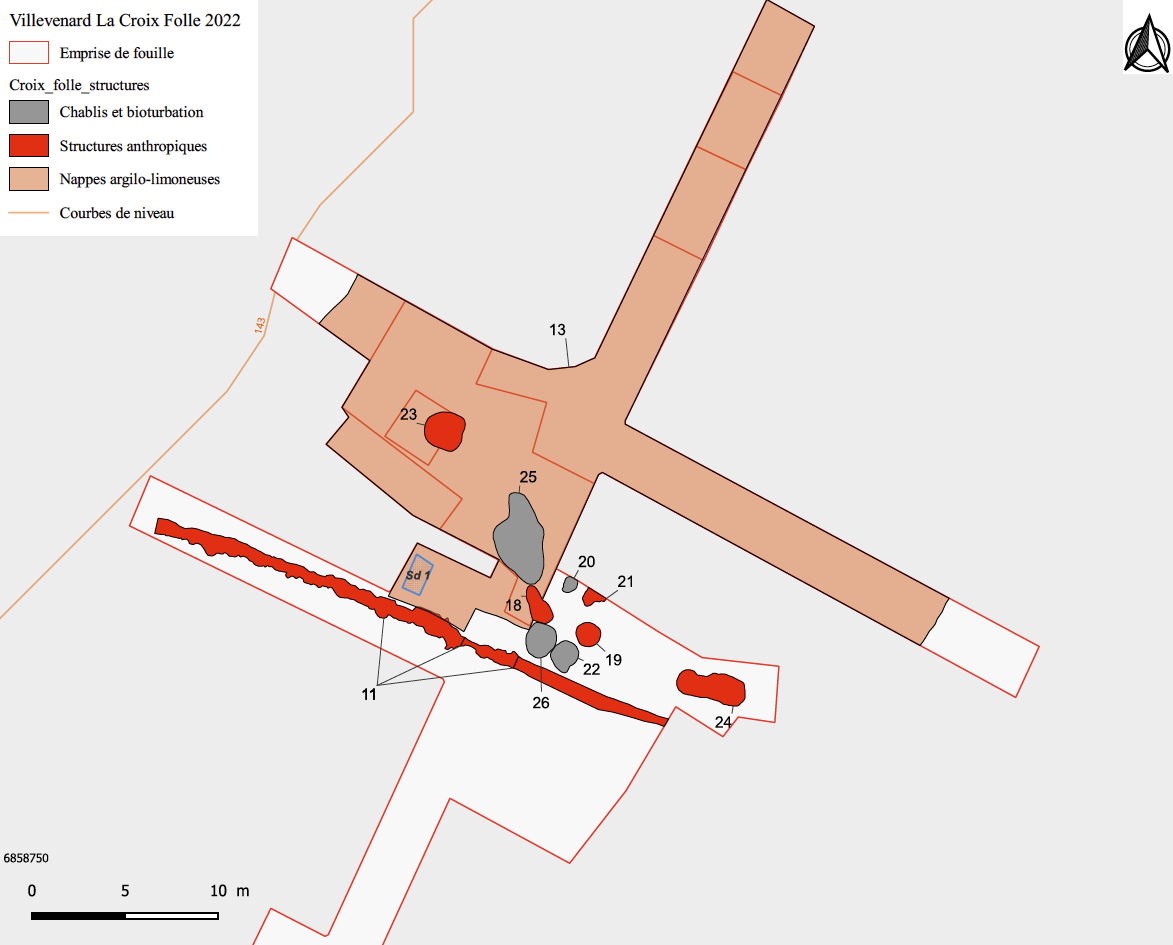

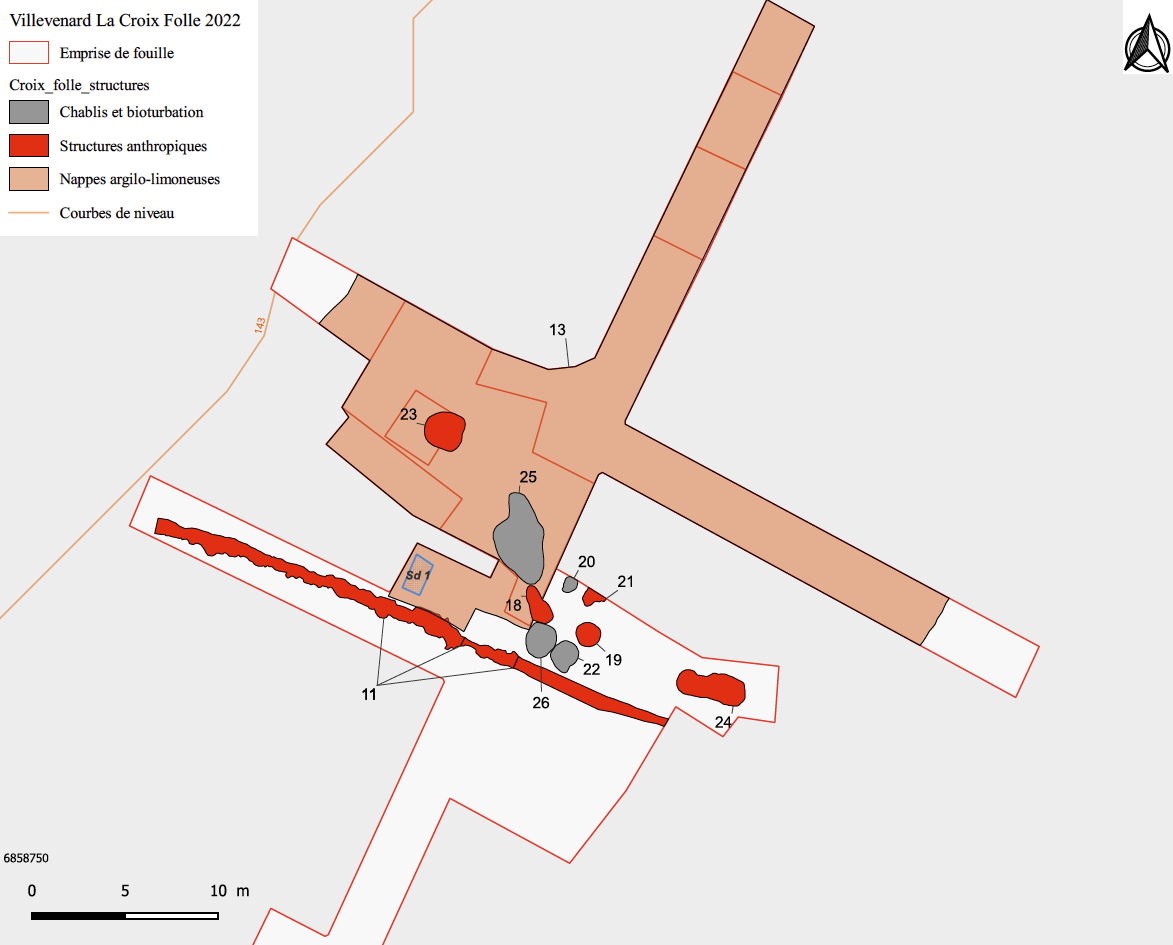

Cette opération de sondage programmé a été menée sur la commune de Villevenard, dans le sud-ouest du département de la Marne dans le cadre du programme collectif de recherche sur les complexes miniers néolithiques des Marais de Saint-Gond (resp. Rémi Martineau) qui porte sur l’occupation du territoire et la détection de sites d’habitat. Dans la partie orientale du décapage, un établissement rural enclos daté entre le Hallstatt final et La Tène ancienne a été mis en évidence. Il borde une couche d’argiles tertiaires (St. 13) riche en mobiliers lithiques et céramiques. L’occupation est délimitée à l’ouest par un fossé rectiligne, d’orientation nord-ouest sud-est, large de 0,80 m et observé sur environ 40 m de longueur (Fig. 1). Elle semble se structurer en deux phases rapprochées, comme le confirment le recouvrement d’une partie des structures par les colluvions argileuses et la fouille manuelle du fossé (St. 11). Dans ce fossé, la première phase livre un profil inconnu mais plutôt profond, bordé par un petit talus composé de l’encaissant extrait. La seconde consiste en un élargissement de la partie supérieure et en un recreusement partiel présentant un fond plat. Le faible écart de temps entre ces deux phases ne permettra peut-être pas de préciser la chronologie. Immédiatement à l’est de l’enclos, cinq fosses ont été fouillées. Un puits St. 19, testé manuellement sur 1,20 m de profondeur (Fig. 2), a livré des céramiques identiques à celles des fosses. Il semble avoir été remployé en fosse détritique dans sa partie supérieure. La fosse St. 24 (Fig. 3) comporte des vestiges détritiques et un comblement organique relevant sans doute de l’exploitation d’un sol anthropisé dans la phase d’occupation de l’enclos. La fosse St. 23, assez profonde et au profil en U, livre un comblement très argileux qui témoigne d’une possible activité artisanale mettant en œuvre un stockage de l’eau ou un travail lié à l’eau. Les mobiliers sont nombreux : céramique, macrolithique, industrie lithique en silex taillé, et dans une moindre mesure, faune et instrumentum métallique. Ceux-ci permettent de considérer d’une part des rejets détritiques d’habitats (céramiques brisées en fond de fosses, outillage domestique…) et des témoins d’activités artisanales probablement liés à de la réduction et/ou du travail du fer. Malheureusement les structures liées à la production métallique n’ont pas été décelées lors de l’opération, bien que la présence de battitures et de scories suggère l’hypothèse d’activités de transformation du minerais de fer. Il faut insister sur le fait que ce site correspondrait alors à la plus ancienne trace d’activité métallurgique du fer connue au niveau régional. L’étude de l’industrie lithique en silex souligne la probabilité d’avoir au moins deux ensembles très distincts : – des silex issus des comblements des structures, qui présentent des caractéristiques expédientes et de l’outillage domestique ubiquiste – des silex de la nappe St. 13 (US 22) qui comportent de nombreux éléments attribuables au Néolithique. Cela conforte en premier lieu qu’il puisse y avoir un débitage et une production d’outils en silex à la fin du 1er âge du Fer. Sur un site où on suspecte par ailleurs une production métallique cela représente un unicum régional. Cette observation apporte aussi un indice chronologique sur la dynamique de mise en place des colluvions argileuses, probablement issues des buttes voisines, et sur la très probable érosion des sols et des sites néolithiques. Le rattachement de l’occupation enclose au Hallstatt final ou à la Tène ancienne s’intègre aux modèles mis en évidence dans la synthèse réalisée sur les nombreux sites de cette période en Champagne, synthèse qui a par ailleurs montré une forte densité des occupations protohistoriques dans la vallée de la Marne. Fig 1 : plan détaillé du nord-est de l’emprise et des structures (J. Desmeulles, F. Langry-François). Fig 2 : vue du fossé d’enclos ST11 (cliché R. Martineau). Fig 3 : vue du site depuis la fosse ST24 (cliché R. Martineau).

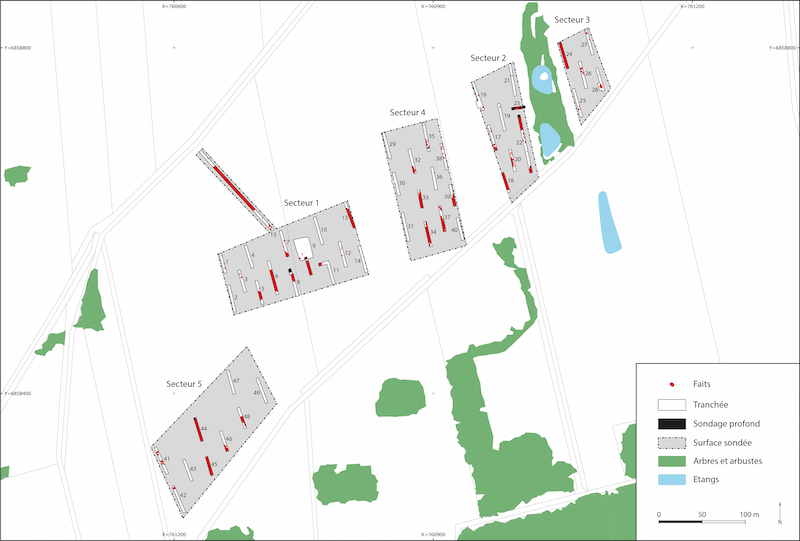

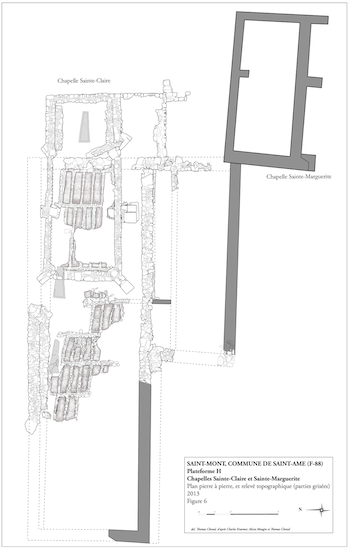

L’évaluation archéologique de Courjeonnet « Les Grands Prés » (Marne) / 2022